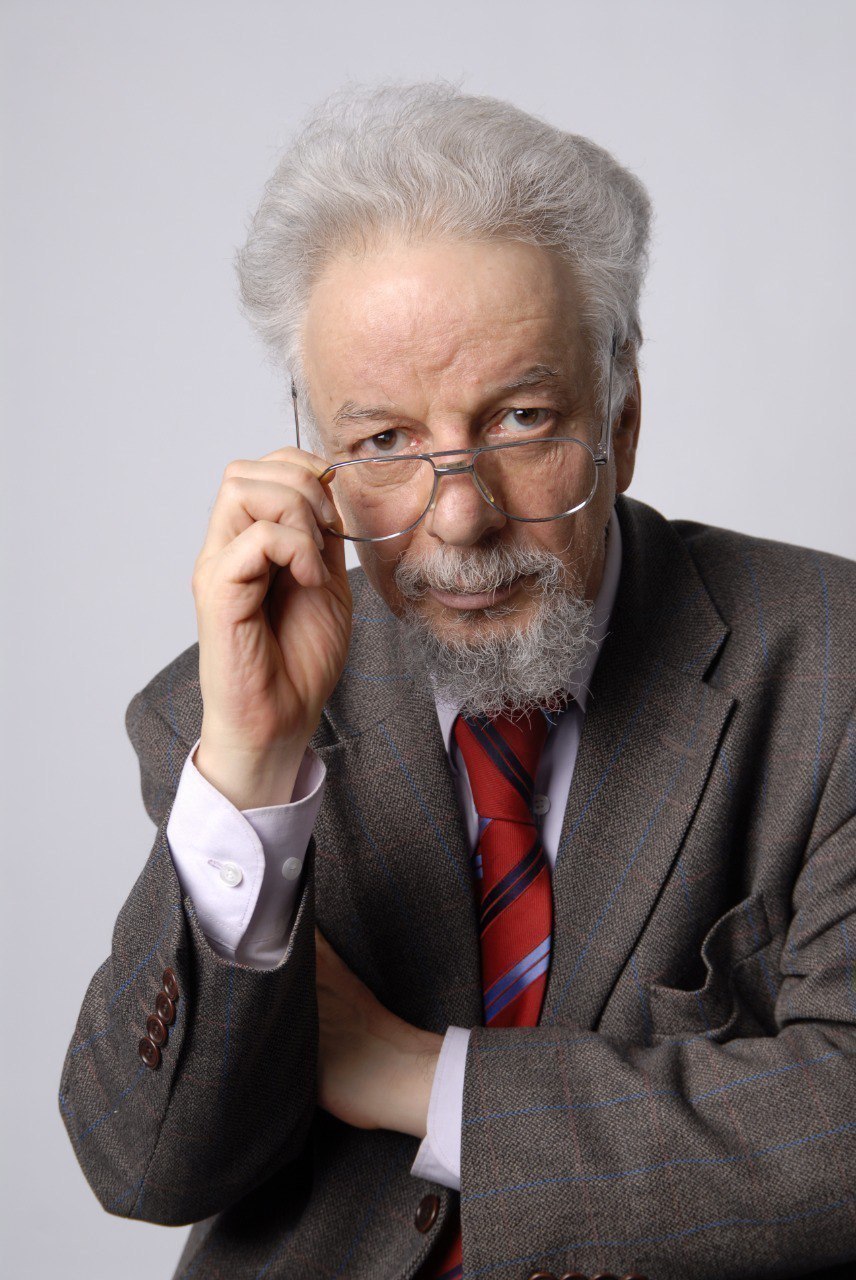

Владимир Шахиджанян, писатель, журналист, более 30 лет преподававший в МГУ, автор обучающих компьютерных программ и онлайн-курсов — человек-легенда. Его нашумевшая книга «1001 вопрос про ЭТО», вышедшая в конце 1980-х, стала одним из символов своего времени, обозначавшим политический и социокультурный переворот в стране и в сознании живущих в ней людей. Шахиджанян предложил своим читателям очень доверительный разговор не только про ЭТО, про «интим», говорить про который долгие годы было категорически нельзя, но и про любовь, гармонию в отношениях и правила воспитания детей. И все его книги и обучающие программы — будь то руководство по слепой печати на компьютере «Соло на клавиатуре», пособие по ораторскому мастерству или уникальная методика отказа от курения «Курить, чтобы бросить!» — это всегда «учебники жизни», призванные сделать наше существование в этом мире лучше, легче и счастливее. Накануне 85-летия мы поговорили с Владимиром Владимировичем о его учителях, о любви к себе, уважении к другим и творческом авантюризме, позволяющем находить новые интересы и смыслы в жизни.

В ваших онлайн-книгах, онлайн-курсах и онлайн-методиках всегда много психологии, много «гимнастики души», как назывался цикл телепередач, которые вы вели в 1990-х, и потом такое название вы дали одной из ваших книг. Эту «гимнастику души» в целом сегодня можно определить как коучинг. Такое сравнение уместно? Можно ли вас назвать первым советско-российским коучем?

Я не совсем понимаю, кто такой коуч. Это тренер? Наставник? Учитель? Преподаватель? Я себя позиционирую как улучшателя жизни и учителя для тех, кто хочет этому научиться. В 1991 году я выпустил книгу «1001 вопрос про ЭТО», недавно вышло её 20-е издание. Я ежедневно получаю письма: «Спасибо большое, вы меня научили сексуальной культуре», «Вы помогли мне в личной жизни» и так далее. Кто я для них в данной ситуации — коуч или преподаватель, — сложно сказать. Я тогда был одним из первых, кто начал широко говорить об этом, и я себя рассматривал как учителя, а не как коуча. Коуч — это партнёр. Вы встречаетесь с коучем, как правило, за деньги, он говорит, сколько стоит его час, и рассказываете, что вот вы работаете в журнале, который плохо продаётся. Он будет говорить, как вы взаимодействуете с печатной продукцией, с теми, кто распространяет печать, какие взаимоотношения у вас с продавцами, как вы их лично заинтересовываете, устраиваете ли вы какие-то праздники и т. д. Это, пожалуй, коучинг в современном понимании. В то же время я вспоминаю Павла Николаевича Гусева, который пришёл на работу в «Московский комсомолец», и я с ним встречался каждые три дня. Мы внимательно рассматривали газету, её рост, возможности, кадры. Это коучинг был? Я считал себя консультантом, советником, старшим другом. Давать советы за деньги — это не очень близко нашему менталитету.

Я научил огромное количество людей набирать слепым методом на компьютере. Меньше устают глаза, одну страницу текста набирают не за 45 минут, тыкая двумя пальчиками, а за 5 минут — чик-чик, и готово. И сделал этот процесс обучения увлекательным и не занудным. Я как будто стою за спиной ученика, разговариваю, рассказываю ему истории, анекдотики, и параллельно мы учимся.

Или вот курс «Учимся говорить публично». Я раньше вёл и очные занятия. Кто я, лектор? Коуч, по-моему, — это довольно скучно, слишком натянуто и сухо. Под ним не предполагается какого-то глубинного знания. Поэтому я не могу назвать себя этим странным термином.

В юности вы увлекались кинематографом, работали киномехаником, дружили с режиссёрами, а в 1980-м сняли короткометражку «Клоун Мусля» по мотивам главы из книги «Почти серьёзно...» Юрия Никулина (да и эту книгу, насколько известно, вы помогали Юрию Никулину написать, работали над ней вместе семь лет). Но кинематограф не стал делом вашей жизни. Вы начали публиковаться в газетах и журналах, стали ведущим на радио, окончили журфак МГУ, много лет преподавали на этом факультете. Владимир Толстой, праправнук Льва Николаевича, признался нам в беседе, что в его случае журналистика стала этаким компромиссом в ситуации, когда заниматься литературой было слишком ответственно и слишком боязно. А что вас привело в журналистику и не пустило в режиссуру?

В Ленинграде не было киноинститута и кинофакультета. Я приехал в Москву поступать во ВГИК. Меня дважды не приняли. С одной стороны, потому, что в свои 19 лет я дружил с Александром Гинзбургом, довольно известным правозащитником. Меня считали неблагонадёжным. Я поступил в Саратовский университет на журналистику. Таким образом, жил в Ленинграде, работал в Москве, учился в Саратове заочно. Потом перевёлся из Саратова в Московский университет на факультет журналистики. Это была единственная возможность заниматься и зарабатывать деньги. У меня уже появилась семья — жена, дети. И эта профессия позволяла быть там, где ты хочешь. Меня интересовал кинематограф. Я сделал огромное количество репортажей и интервью с разными молодыми режиссёрами, такими как Тарковский и Кончаловский, и со сценаристом Шпаликовым, и с основателями советского российского кино — Юлием Яковлевичем Райзманом, Михаилом Ильичом Роммом.

Я провёл огромную работу, чтобы Киностудия им. М. Горького стала главным местом по производству детских и юношеских фильмов. Мою идею поддержал журнал «Советский экран», на его страницах появились письма читателей о необходимости создания такой киностудии. В «Московском комсомольце» состоялось несколько круглых столов на эту тему. В результате Киностудия им. М. Горького именно такой и стала, как я задумывал и предлагал.

Вот почему я был журналистом. Это был не компромисс, а просто другой вход в кинематограф. Не через режиссуру, а через журналистику. Потом я начал писать книжку с Юрием Никулиным «Почти серьёзно...». Мы работали над ней семь лет, и Юрий Владимирович помог мне, используя свои связи, чтобы мне дали возможность постановки дебютного фильма «Клоун Мусля».

Но я ушёл окончательно в преподавание журналистики. Вёл на факультете семинары «Психология журналистского творчества» и «Технология журналистского творчества». А потом решил научить студентов набирать на машинке десятью пальцами, слепым методом, потому что сам умел так работать. Учился по стандартным старым учебникам, довольно нудным. Это было скучно. И я стал сидеть со студентами и записывал, какие у них были ощущения, когда они осваивали новую систему обучения машинописи. В свой новый учебник я заложил и психотренинг. Так родилась книжка «Соло на пишущей машинке». Первое издание, потом второе издание, затем появилась программа для компьютера «СОЛО на клавиатуре». Она сейчас есть в интернете, и многие люди отмечают, что это не просто школа машинописи, это школа жизни и тренировка ума.

Ваша самая нашумевшая книга «1001 вопрос про ЭТО» была создана в том числе по мотивам переписки с читателями в газете «Московский комсомолец». На ваших лекциях по ораторскому мастерству вы тоже постоянно находитесь в диалоге со слушателями. На сайте вашей книги «Курить, чтобы бросить!», по сути, создано сообщество: собраны реальные истории людей. Быть постоянно на связи с читателем — это один из ваших творческих и жизненных принципов? Что даёт вам постоянная обратная связь?

Всегда интересно, как тебя воспринимают другие люди. Вопросы, которые получаешь в письмах, дают пульс, и я прощупываю его, как доктор. Я бы в жизни не мог придумать то, что спрашивают и что потом вошло в книгу. Это реальные вопросы. Наверное, книга имела успех потому, что она затронула людей, потому, что я говорю с ними на их языке и о том, что их действительно волнует. Бывают и негативные отзывы, их около 1%.

Если я получаю в письмах «Ну ты старый дурак», то я пишу в ответ: «Давно я не встречал таких воспитанных, интеллигентных людей». Я стараюсь всё-таки жить по правилам, которые сам же сформулировал для других в своей книге «Учимся говорить публично»: общаюсь вежливо, за удачи благодарю обстоятельства, а в неудачах виню себя.

Учитесь ли вы сами в процессе общения с читателями и слушателями, среди которых много молодых людей? Чему вас научили молодые?

Среди моих читателей половина — молодёжь. У нас в фирме работают только молодые. Когда я преподавал, вокруг меня были молодые. Могу ли я чему-то научиться у них? Конечно. Это возможность продлить свою молодость, свою активность. Есть мнение, что педагоги высшей и средней школы по сравнению с людьми других профессий даже болеют реже и умирают позже. Потому что, когда ты общаешься с молодыми, ты невольно от них получаешь энергию. И когда 400 студентов слушают твою лекцию в университете, ты, конечно, заражаешься оптимизмом и радостью восприятия жизни.

Кто были вашими главными учителями в жизни? Кто вам дал самый важный урок?

Это очень сложный вопрос. Учительница во втором или третьем классе меня спросила: «Ты кем хочешь быть?». Я сказал: «Учителем или артистом». Она ответила: «Тебе нельзя, потому что ты заикаешься». Она не сказала, что надо заниматься, исправить заикание, поверить в себя. И я поверил, она же для меня авторитет. А мама долго меня успокаивала и сказала, что всё будет нормально. Поэтому первый учитель, наверное, мама.

А может, это режиссёр Григорий Львович Рошаль, я от него очень многое взял. Он интересный, добрый, талантливый человек. У мамы было много работы, и он меня, так сказать, взял на воспитание с 12 лет. Помогал морально, материально. Потом я переехал в Москву. Некоторое время жил у него. Он был моим… «коучем». Довольно известный режиссёр, профессор ВГИКа, руководитель творческого объединения на «Мосфильме». Вот тут у меня в книжке есть его автограф. «Дорогой Вова, помни, что я жду от тебя гораздо больше, чем от себя ждал».

А может, главный учитель — Леонид Николаевич Новиков, замечательный руководитель драматического кружка во Дворце пионеров, куда я пришёл заикой. Или Ефим Львович Левинсон, руководитель кукольного кружка, куда я ходил в четвёртом и пятом классах. Или это дядя Данила и его жена тётя Ульяна. Они жили на первом этаже, оба слепые, он играл на аккордеоне. Они остались у меня в памяти. И они воспитали, может быть, больше, чем писатель Короленко своей повестью «Слепой музыкант». Или это сказки Андерсена, от которых осталось потрясающее впечатление с четырёх лет. Или это «Жан-Кристоф» Ромена Роллана, который на меня большое впечатление произвёл. Или это профессор Александр Фёдорович Тур. Он в блокадном Ленинграде мне спас жизнь и незаметно оставил маме большую сумму, чтобы она мне купила лекарства. Ещё осталась в памяти воспитательница детского сада 1944 года, как я к ней прижимался. Я не помню её имени, её вид весьма смутно помню, но ощущение какого-то человеческого тепла осталось. Сложно измерить, кто из этих учителей важнее, тут аптекарских весов нет. Важно уметь выносить уроки из всех встреч.

Кстати, о блокадном Ленинграде. Были ли в вашей семье впоследствии какие-то табу или, наоборот, традиции, связанные с этим драматичным опытом?

Пожалуй, нет. Я только помню, что всё всегда пересчитывали на еду. Все говорили: «До войны было столько-то, пирожное стоило столько-то, колбаса — столько-то, скоро мы будем жить как до войны...». Но мне до сих пор снится еда, много еды. Мне сейчас нельзя, у меня диабет, но во сне я пожираю тортики и пирожные с огромным удовольствием. Только став взрослым, я понял, что пережил и как мне повезло, что я остался жив. Ребёнком этого, конечно, не понимал. Мои первые воспоминания из детства в блокадном Ленинграде: проснулся и ищу на простыне крошки, а их нет. Собака меня искусала, испугала, и я до трёх лет не разговаривал. Потом до 19 лет заикался.

Как-то раз на одной из публичных лекций вы признались, что по жизни ещё являетесь авантюристом. Это слово, как правило, имеет негативную коннотацию. Но авантюризм — это ещё «прометеев огонь», творческое начало, не дающее нам покоя. Что вы считаете самым главным своим творчески авантюрным проектом?

Во всём, чем бы я ни занимался, был сплошной авантюризм, смелость и безосновательность. Начал писать книжку с Никулиным, до этого не написав ни одной книги. Мы познакомились, когда я у него брал интервью для журнала «Искусство кино», вот и уговорил на книгу. Впоследствии у неё вышло 40 изданий! Это авантюризм, да? Чистой воды. Когда я получил права и очень плохо водил машину, пошёл на полгода поработать в такси. И договорился с Павлом Гусевым из «Московского комсомольца», что он опубликует мою серию «Зелёный огонёк». Это чистый авантюризм, абсолютно. На факультете журналистики пробил себе маленькую комнатку напротив буфета. В результате я достал 10 млн на ремонт, компьютеры, телефон, и получился самый современный кабинет. Я и психолог с большой натяжкой, а сотрудничал долгие годы с профессором Белкиным, известным советским психотерапевтом. Познакомился с ним, когда мама болела и была нужна консультация. Мы подружились. Да, это авантюризм. Когда я решил отучать людей от курения, будучи сам курильщиком, и придумал свой способ, то брал за это тысячу рублей. Это был чистый авантюризм, потому что я не врач. Но сейчас это онлайн-книга «Курить, чтобы бросить!» — лучшая программа (от скромности я не умру) по борьбе с курением. Бесплатная для всех.

Расскажу ещё одну историю. В «Московский комсомолец» пришёл работать курьером один мальчик с хорошей улыбкой и лучистыми глазами. Но он хотел писать, и ему дали какие-то задания, он справился. Стал писать про школу очень интересно. Потом он перешёл в «Комсомольскую правду». Я его два года уговаривал поступать к нам на факультет. Но на творческом конкурсе проверяющий его работу не понял и поставил двойку. Я пошёл к Ясену Николаевичу Засурскому, и тот разрешил подать апелляцию. Мальчика приняли на заочное отделение. Но через два года он бросил. Я уговорил его восстановиться. Он окончил факультет, работал в «Огоньке». А потом влюбился в Таню Дьяченко. Догадались, кто? Валя Юмашев, первый руководитель администрации президента. Думаю, если бы я не похлопотал за него, ничего бы не было. Не надо ждать, когда сами придут и всё дадут. Надо брать самому, бороться, доказывать, идти.

Невозможно не спросить про вашу любовь к отчеству, нашим родовым именам. Всех своих собеседников вы называете по имени-отчеству. Что это даёт нам в общении? Как помогает выстраивать коммуникацию?

Я не знаю, кто мой отец. Считалось, что он погиб на войне, но мама так и не сказала мне, кем он был. В свидетельствах о рождении у меня было записано то Михайлович, то Ваграмович, а в первом паспорте я сам назвался Владимиром Владимировичем. Может быть, поэтому для меня так важны отчества. Плохой ли, хороший ли отец — его имя важно помнить и произносить. Кроме того, мне так было легче со студентами. Я им объяснял, что, когда они станут начальниками, мне будет к ним удобно приходить. Они как были для меня Андреем Анатольевичем или Валентином Борисовичем, так и останутся. Это уважительное отношение. Если кто-то из вышестоящих пытался называть на «ты» меня самого, я переходил на «ты» в ответ, и тот сразу всё понимал.

У вас есть совет: «Чтобы научиться говорить, надо молчать два дня». Вы сами применяли эту практику монахов-траппистов, известных тем, что дают обет молчания? Что вы узнали про себя за это время?

Два дня — это мало. Я молчал неделю. Это помогает. Сразу понимаешь, насколько человек говорливый, сколько лишнего произносит. Молчаливый, наоборот, поймёт, что спокойно может обойтись без слов и ничего страшного в этом нет. Когда молчишь два-три дня, то потом с радостью ощущаешь вкус речи. И ценность у слов другая. Ещё я придумал, как отучить людей от слов-паразитов: надо кукарекать после каждого такого слова. Через две недели от слов-паразитов ничего не остаётся.

Вы не скрываете болезней своего тела, можете упоминать про них на лекциях. И демонстрируете удивительную работоспособность духа: пишете, создаёте, начинаете новое (например, ведёте телеграм-канал). Как всем нам с возрастом не позволить себе попасть под власть тела и его проблем?

Человек — это возможность! И я борюсь до последнего. Я в жизни не думал, что доживу до 85 лет. У меня болезнь Паркинсона, рак, глаукома, диабет и давление. Но я никогда так интересно не жил, как сейчас. Мне безумно интересно жить! У меня есть велотренажёр и гантели. Если давление подскочило, надо не охать, а походить побольше, соль исключить и так далее. Себя надо любить. Если ты себя любишь, то будешь вести себя соответственно: и голову поднимешь выше, и плечи расправишь, и животу не позволишь выпирать. У меня бывают ситуации, когда ну всё плохо: с помещением отвратительно, для фирмы денег осталось на два месяца. И тут я говорю себе: «Если я сдамся, лучше не станет». Наоборот, если всё плохо, надо встать, ещё раз написать 100 министрам, чтобы они подумали о возможном продвижении компьютерной грамотности в своей отрасли. Счастливый случай приходит только к тем, кто кто делает всё для того, чтобы он пришёл. Вдруг письмо попадёт к тому, кто меня видел по телевидению, или слышал по радио, или читал какую-то статью, и он скажет: «Ну давай я помогу Шахиджаняну, он делает благое дело». Вдруг придут и скажут: «Владимир Владимирович, что вам надо? Помещение дадим, денег на оплату ваших сотрудников выделим, продвижение и рекламу обеспечим». Я отучил уже 150 тыс. человек от курения. Бесплатно. Это ж надо поддержать. Люди берегут себе здоровье. Я прошу: «Ну сделайте рассылку по своим сотрудникам об этой онлайн-книжке». Отвечают: «Нет, не будем, это не входит в наши обязанности». Я говорю: «Полицейские все курят, им тяжело, они работают с утра до ночи. Сделайте рассылку. Это бесплатная книга». — «Нет, не будем. И больше нас не тревожьте по этому вопросу».

В жизни иногда случается невероятное. Вдруг после публикации в вашем журнале меня пригласит к себе кто-то важный. Было бы здорово.

Но ещё я говорю, что каждый день надо думать о смерти хотя бы минуты три, и тогда ты будешь больше ценить эту жизнь. Ты болен, ну да, болен, но жизнь не кончается. Ты ещё что-то можешь сделать: ответить на письма, написать новую книгу, придумать новый курс, новую программу, найти людей, которые тебе помогут. И в последний момент что-то приходит. Очень надо верить, очень надо двигаться. Кто-то прочитает, что у Шахиджаняна пять болезней, и подумает: «А у меня ведь всего одна».

Уметь радоваться жизни и не забывать о конечности бытия — позиция, требующая душевного мужества. Где нам его взять?

Помните Стивена Хокинга? Он на меня сильно повлиял. Он умирал от неизлечимой болезни 25 лет. Но он работал и радовался, что занимается своим любимым делом. Все мы умрём. Мы должны к этому готовиться. Должны это понимать. Жизнь одна, и прожить её надо радостно. Конечно, я изменить весь мир не могу, но сам измениться могу.

Я часто вспоминаю фразу: «Человека можно обидеть взглядом, словом, поступком. Человека можно поддержать взглядом, словом, поступком». Выбор за вами.

Интервьюер: Ирина Седова