Теперь немного поговорим не про свободу и творчество, но про новую философскую модель историзма – археологию знания, представляющую из себя альтернативу научному гуманитарному линейному исследованию. И снова это сложно назвать методологией, снова это работа фрагментарного характера, снова это вызывает волнение на поверхности, закрепленной за человеческой субъективностью.

Страница древнекитайского календаря

Начнем с критики. Мишель Фуко (еще один француз в линейке реформаторов философских путей мышления) был очень разочарован властью рациональности. Он посещал дома умалишенных и тюрьмы, чтобы увидеть своими глазами, какие нормы, вытекающие из простых оппозиций болезни/здоровья, законного/незаконного, осуществляют власть над телом и мышлением человека. Самое ужасное и интересное, к чему он пришел, – это то, что устройство школы, с точки зрения управления, почти ничем не отличается от устройства лагеря заключенных, а роль знания в постепенном отчуждении форм наших дискурсивных практик оказалась далеко не последней.

Больше никакой кабинетной истории, надо возвращаться к земле!

Как мы обычно относимся к истории? Представьте себе линию времени, на ней отмечены точки, над точками подписи: «церковный раскол», «реформация», «гражданская война между штатами», «отмена крепостного права в Российской Империи» и так далее. Есть ощущение, что такое описание что-то упускает, не учитывает, например, процессуальность исторических событий, странные пунктирные связи, в которых сомневаются ученые, так как собрали недостаточно подтверждающих документов. Одну из самых противоречивых моделей истории может предложить любая государственная история. Только правовые и нормативные документы могут удостоверить тот факт, что государство образовано и осуществляет свои функции. А что делать, если они утрачены? Например, сожжены яростным пламенем революции или дикими захватчиками.

Фуко не согласен, что история может работать с идеей события. Любое событие – идеализация прошлого через чистое настоящее научного подхода (уже не идеализированное, но заточенное на подминание под себя всего мира). Нам пришлось бы идеализировать любую обстановку прошедшего, используя современные данные, современные практики записи и идеологические жесты. Было бы сложно представить гуманитарную науку, отвязанную от кормящей руки рациональности. Например, мы рассматриваем практики древних греческих геометров как нечто, что предшествовало становлению современной науки геометрии. То есть событие решения геометрических задач Евклидом для нас имеют значение примерно в таких областях: история науки, история культуры, наука геометрия. Сами по себе эти практики никогда не рассматриваются, они нас просто не интересуют, как и дневниковые записи ученых нас заинтересуют только в качестве материала для биографии очень важного человека.

Фуко предлагает смотреть на историю не как на совокупность значимых и незначимых событий, а как на совокупность практик, которые служат для чего-то тогда, когда они используются, но не просто прислуживают историкам и ученым, когда-то о них вспомнили в связи с науками. Нельзя древнего геометра или Ньютона сжать до их вклада в историю человечества, это было бы типичным примером редукционизма. Их дискурсивные практики могли и не привести к научным результатам. Точно так же идея высчитывания радиусов и длин сторон треугольника не может полностью объясняться практиками этого высчитывания. Из этого бы следовало, что мы должны признать вечное и непоколебимое пребывание идей в мире, следовательно, признать то, что нашим миром руководит идея.

Никаких идей, никакого прагматизма

Когда-то идеализм царил, царила телеология, ценностное отношение к человеку. На вопрос о том, как нам жить, отвечало священное писание, древний мудрец или маг. И этот вопрос можно было задать, ибо никто не сомневался, что у любой бытийной единицы, любых действий есть стоящая вне нашего жизненного опыта цель. Но Фуко застал другое вопрошание. Спрашивали, как жить эффективно, как жить по-научному. На этот вопрос отвечали, например, эволюционная эпистемология, дарвинизм, термодинамика и другие области научной рациональности. При этом идея, которая раньше была выше всякого ее понимания, сводилась к тому, что видела какая-нибудь математическая модель. Идея непознаваемого всеобщего и максимально ценного превратилась в сугубо опытную модель того, что мы знаем наверняка.

Если Делёз спорил с тем, что, с точки зрения классических философских и научных методологий, у человека нет свободы менять реальность, то Фуко спорил с тем, что любая практика, имевшая место, подчинена нашим настоящим задачам, как бы это ни объяснялось: хоть заранее имевшейся идеей, стоящей вне опыта (как у Канта или Гегеля), хоть сведением практик к предшествующим появлению рационального познания попыткам вытащить из природы истину опытным путем.

Все это достаточно просто: средневековый купец писал письма с предложениями своим партнерам по городскому рынку не для того, чтобы историки могли составить себе картину работы средневековой экономики, точно так же в то время люди закрывали в специальных домах умалишенных, но не для того, чтобы их лечить. Просто для того, чтобы они не мешались со своими опасными мыслями и действиями и не путались под ногами. Иногда для того, чтобы не пятнали доброе имя какой-нибудь знатной семьи.

Древнеегипетский календарь, найденный в гробнице фараона

Фуко пишет в «Истории безумия», что разные эпохи предполагают разное отношение к безумию. Так что, если мы будем исходить из современных научных исследований о психических расстройствах, мы не объясним эти старые практики, от которых давно отказались. Точно так же мы не объясним устройство нововременных домов для умалишенных, если будем исходить только из идеи различения разума и безумия. Нам нужен опыт тех людей. Этот опыт мы находим в письмах, в документах, даже в том, как устроено кладбище у церкви. Фуко (со свойственным ему презрением к абсолютной субъективности) сообщает, что страх у современников Декарта вызывало не отсутствие разума у сумасшедших, а уверенность в том, что их душу захватил дьявол.

Пустыня структурализма хаотично зарастает людьми-сорняками

Для большей структурной ясности мы можем выделить две модели становления науки, как пример новой методологии Фуко в сравнении с предшествующей научно-идеалистической:

|

|

1 Сознание-2 Познание-3 Наука РАЦИОНАЛЬНОСТЬ научная |

1 Практика-2 Знание-3 Наука ЗНАНИЕ по Фуко |

|

1 |

Человек – сознание, разумный субъект, логически распределяющий идеи и объекты |

Человек – исторически изменяющийся результат фрагментарных дискурсивных практик, которые невозможно вписать в какое-нибудь целое |

|

2 |

Рациональное познание – способность человека находить связи в мире и менять его с помощью них (категория истины) |

Позитивности – связи между предпочтениями, объектами, практиками и т.д., стабильность которых может закрепиться в виде формации посредством преодоления разных порогов |

|

3 |

Наука – это рефлексирующее в прошлое познание субъекта, претендующее на предсказание будущего |

Наука + все остальное – попытка сохранить субъективность, но множественную, а не абсолютную (в каждой эпохе свой концепт субъективности, свой концепт знания, своя сетка позитивностей) |

Метод Фуко можно назвать демократическим в отношении всяких предрассудков, малых форм знания, искусства. Он не игнорирует мельчайшие детали, которые не сохранились и не повлияли на нас. Они были, они имели место, так что нам надо изучать их тоже. Зачем? Чтобы понять, почему геометрия стала не религиозным учением, а научной дисциплиной. Оба исхода были возможны в свое время.

Фуко говорил, что нет априорного человека, который сам в себе рационален. Человек меняется в истории вместе с дискурсом – более-менее устойчивой совокупностью практик. Это историческое априори, а не общечеловеческое, мировое, внеопытное. Для Канта такая постановка вопроса антропологии и философии была бы верхом абсурдности, как и конституирование чистой субъективности, которым занимался Гуссерль.

Как нас незаметно дрессируют

Приведу пример наших дискурсивных практик, которые не понял бы наш соотечественник сто лет назад. Если вы когда-нибудь заходили перекусить в ресторан фастфуда, то вы знаете, как это делать. Это значит, что мы когда-то стали причастны культуре фастфуда. Мы заходим в забегаловку и знаем, что надо делать: куда идти, как выбирать еду, где ее заказывать, где ждать, где можно сесть и т.д. Нами руководит пространство заведения, направляя наше внимание, регулируя скорость нашего движения. Но все эти практические вопросы такие же, как вопрос о том, как в целом принято принимать пищу? Все тоже знают, как это работает: кладешь еду в рот, размельчаешь жевательными движениями, глотаешь. Тоже все ясно. Но умение вести себя в Макдоналдсе отличается от умения есть. Ни то, ни другое не могут быть полностью вписаны в ту или иную науку. Науки разделили труд объяснять и толковать наши умения, так что есть не сделать акцент на контекстуальности практик, они просто развалятся, разберутся на винтики. Именно это позволяет наукам руководить этими практиками, а нам – терять контроль над ними. Фуко хочет избавиться от этой власти, чтобы мы могли говорить о приеме пищи, как о обычной, способной соотноситься с другими практике, а не о медицинской или этической.

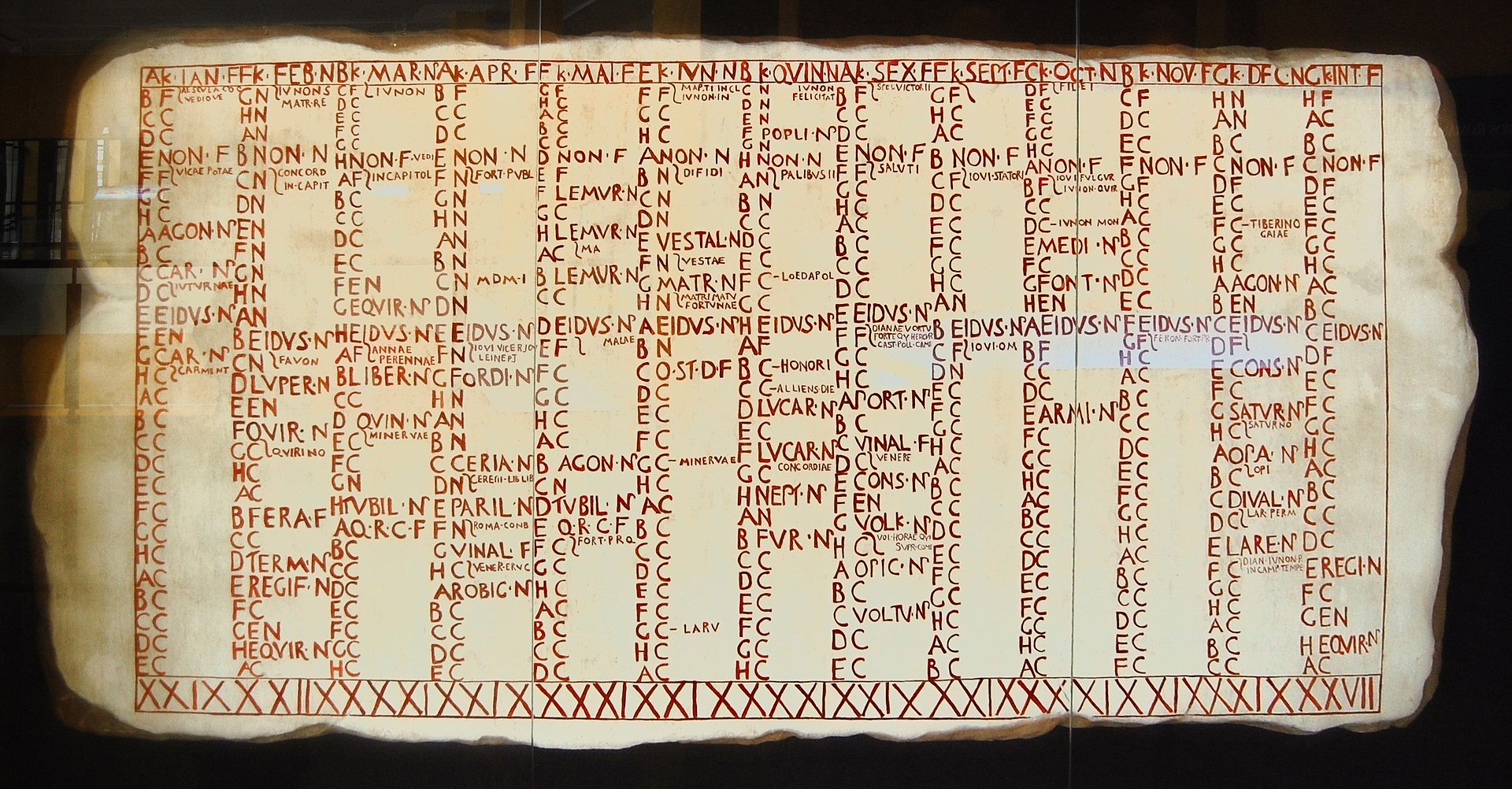

Доюлианский римский календарь

Науки (всегда претендующие на истину) стремились диктовать нам, каким образом нужно понимать свои умения (это половое созревание, это синдром отличника, это творческая деятельность психики, это депрессия и т.д.), помимо этого они нам указывали, как различные умения приобрести (мозг начинает продуктивно работать с 10 утра, лучше чистить зубы утром до еды, завтракать полезно в течение 2 часов после пробуждения и т.д.). Если сильно драматизировать эту ситуацию, то получится, будто ЗНАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЛАСТЬ, А ВЛАСТЬ – ПОНИМАНИЕ.

Этим Фуко хочет показать, что мы живем в такой дискурсивной формации, где человек может быть объектом среди других объектов, мы можем наблюдать расползание цельности человечности как природы, как сущности. Это расползание свидетельствует о том, что догматизм научной рациональности расклеивается, рассыпается на глазах, а на смену ей приходит нечто новое, требующее полного отказа от власти знания. Предчувствовал ли это Фуко, продумывая свою модель раскрепощенного знания? Мог ли он представить, что его «История сексуальности» или «Археология знания» станут не началом новой эпистемы, а концом единства человека в себе? Только археологи будущего, смотрящие на наши практики из своего фантастического дискурса, смогут ответить. Жаль, что до нас их голос не смог бы добраться.

Роман Ливаров