Всякая система существует как сложное взаимодействие ортодоксии и ереси. Именно в общении канона и завиральности рождается динамика движения. То есть любая система — это дрезина, которая мчит по рельсам из-за мускульной силы с одной стороны — ортодокса, а с другой — еретика, тянущих рычаг — каждый под себя.

Павел Самосатский проповедует раннехристианской общине. Гравюра Яна Лейкена, 1700

Ортодоксия с ересью зависимы друг от друга, нужны друг другу. Если нет ереси, то и ортодоксия утрачивает свой статус «прямого пути». Если нет ровного стандарта, то ересь — уже не ересь, а одна из допустимых вариаций. В этой трагической дихотомии выражается не только специфика развития религий, но и природа всякого интеллектуализма.

Путь к правде

Главное, что нельзя забывать, нельзя терять из виду: и ортодоксия (буквально: «правильная вера»), и ересь в действительности стремятся к истине. В подавляющем большинстве случаев ересь зарождается не как безосновательный вызов канону, а как очищение канона от лжи. То есть то, что воспринимается ортодоксией как ересь, имеет ту же цель — восстановление верного прочтения. Глубина ереси зависит от того, до какой степени ошибочной она видит сложившуюся ортодоксию. В некоторых случаях может показаться, что новое толкование имеет буквальную цель разрушить основы, но на деле же оно просто рассматривает эти самые основы как подлог, как подмену корневой правды. Соответственно, ересь в таком случае всё ещё апеллирует к первоисточнику, который мыслится как полностью скрытый ложной «ортодоксией».

Можно сказать, что и канон, и ересь определяются стремлением к фундаментальности, желанием вернуться в начало. Ортодоксия в большинстве случаев хранит свой авторитет за счёт опоры на традицию — на прямое наследование. Священное знание передаётся из поколения в поколение, из уст в уста, на этом и основывается авторитет традиционной формы той или иной системы. Ересь же всегда претендует на разоблачение этой традиции, на объявление её сломанным телефоном. Ошибки и заблуждения, говорят обновители системы, копятся как снежный ком — а иногда и обваливаются лавиной под произволом отдельных еретиков, узурпировавших право на трактовку.

И вот здесь нужно объяснить довольно очевидную, но важную мысль: ересь и ортодоксия — понятия относительные. «Наши храбрые воины; Их жестокие захватчики» — в таком вот духе. Поэтому ортодоксия идентифицирует что-либо как ересь не по принципу её отпадения от первоисточника (хотя это подразумевается), но в первую очередь по принципу отпадения от самой себя — от ортодоксии. Мне проще определить заблудшего через его разницу со мной, ведь я мыслю себя носителем канона. Ересь также рассматривает себя как правильную веру, а сложившиеся институты — как тотальное отпадение большинства, как захватившую власть ошибку. Если возвращаться к этимологии слова, то можно заключить, что (почти) любое течение претендует если не называться, то быть ортодоксией — правоверием.

pikabu.ru

Внутривидовая борьба

На кону стоит крайне серьёзная штука — спасение. В отдельных системах цель может отличаться, но, со структурной точки зрения, всё сводится к спасению — к достижению некоего абсолютного блага и избежанию абсолютного несчастья. А это значит, во-первых, что все искренне стремятся к правильной вере (и нет никаких оснований сомневаться в искренности), а во-вторых, все строго и нетерпимо относятся к тому, что принципиально противоречит правильной вере, так как это может потенциально привести к самой крупной катастрофе, которую себе можно вообразить. Если человек берёт на себя ответственность высказаться против статуса-кво в вопросе, от которого зависит спасение, значит он искренне и безукоризненно убеждён в своих словах. Вообще, он смелый и храбрый, спору нет. Однако люди не совершенны, а искренность — не гарант правоты. Очевидно, что существуют вопросы, двух ответов на которые быть не может. И именно в таких случаях возникает ожесточённое противостояние.

На внешнем профанном уровне судьбу всякой идеи решают конкретные люди. Но чтобы решение не выглядело произволом, нужно установить пределы законности — подравнять их можно в большинстве ситуаций аккурат по себе. Как решалась, например, судьба христианства?

Раннее христианство в науке о Церкви называется катакомбным или мученическим. То есть это период подпольного сопротивления, проповеди в андерграунде, совершенного несовпадения со статусом-кво. Тем не менее, как подтверждает уже история последних двух веков, подпольный статус нисколько не мешает массовому распространению идеи. И учение Христа распространялось по территории Рима (тогдашнего гегемона) в геометрической прогрессии. Более того, речь, конечно, не только о горизонтальном перемещении догматов, — в течение первых веков сформировалась уже и Церковь с сохранённой по сей день конфессиональной вертикалью.

К концу III века христианство разбухло до состояния бомбы под фундаментом империи. Силовое уничтожение бомбы привело бы к фатальному исходу, поэтому единственным выходом стало её техническое обезвреживание. Император Константин I сначала прекратил гонения на христиан, заключив с ними ряд договоров, а затем созвал первый Вселенский собор в Никее, с которого, строго говоря, и входит в горячую фазу противостояние концептов ортодоксии и ереси. На Никейской встрече собрались высшие клирики Церкви с целью утвердить постулаты, которые позднее оформятся в Символ веры. Важнейшим пунктом стало обвинение арианства, не признающего тринитарной догмы и единосущия Сына Отцу, ересью. То есть именно здесь утверждается канон, любой выход за рамки которого в дальнейшем расценивается как отпадение от Церкви, и от Христа.

Первый Никейский собор. Фреска, XVIII век. Бухарестский Ставропольский монастырь, Румыния

В дальнейшем форма собора, когда встречаются главы институтов и вносят поправки, стала ходовой, с чем и связаны все дальнейшие расколы внутри христианства. Церковь как бы отрезает от себя гнойный нарост и идёт дальше. Но ведь гнойный нарост тоже верил в свою правоту. У ариан не было физических мощностей, чтобы противостоять внешне произвольному решению Никейского собора. Но, к примеру, раскол Халкидонского собора, приведший к обособлению ряда церквей, которые сегодня известны как древневосточные православные, легко можно рассмотреть с разных сторон. Монофизиты, не принявшие решений Халкидона, не считают себя отколовшейся частью христианства, они мыслят себя ортодоксией, от которой отделились раскольники. Куда они дальше пошли — Бог их знает; пути Господни… А мы были на своём и на своём остаёмся, какие же мы еретики?

Системы разбираются в принципы

А теперь расширим поле обзора. Никейский собор разделил христианство на ортодоксию — буквально правоверие — и ереси (арианство и прочее). И в этот момент эта самая ортодоксия становится еретической для последующего ислама, если мы рассматриваем не отдельные конфессии, а целиком монотеизм (авраамизм). Ранние христиане с точки зрения мусульманина — порядочные единобожники, следующие Новому завету от пророка Исы (Иисуса). Но когда тринитарный догмат становится основой актуального христианства, всё оно как бы выпадает из авраамического лона. В момент утверждения Символа веры победившая сторона Никейского собора становится единовременно и ортодоксией и ересью. Так как арианство разгромлено и загнано в нижайшие подземные миры, никакого конструктивного христианства не остаётся. Во многом именно этим, с исламской точки зрения на исторический сюжет, и объясняется необходимость пророчества Мухаммада (мир ему и молитва) в VII веке.

Никейский собор в числе прочего устанавливает отделение от иудаизма, окончательную автономию христианства. Ислам же является как декларация своего всеприсутствия — как религия чистого единобожия. Все пророки были мусульманами, и их общины были исламскими до впадения в ереси. Так как ислам в буквальном переводе означает «покорность Богу», пророчество Мухаммада понимается как последний завет, последнее напоминание человечеству. Оттого теологические позиции ислама категоричны и недвусмысленны — он претендует на восстановление ортодоксии не в собственных рамках, а в масштабе всего монотеизма, всякого единобожия.

Это, разумеется, не означает, что ислам избавлен от дихотомии канона и завиральности. Взаимодействие и борьба взглядов присутствуют в историческом исламе с самого начала. Раскол на шиитов и суннитов, изначально политический, ведёт и к дальнейшим теологическим разногласиям. На примере ислама проще всего продемонстрировать природу разделения в классической системе.

Цепочка такова: пророк Мухаммад получал прямые указания от Бога, был с Богом в непосредственном контакте, подобно Иисусу, Моисею, и так далее вплоть до Адама. Соответственно, при его жизни раскол был невозможен — существовала связь с абсолютным авторитетом. Разногласия начинаются сразу же после смерти Пророка, потому что встаёт естественный для всякого общества вопрос о наследовании власти. Те, кто впоследствии будут шииты, посчитали, что правопреемником может и должен быть родственник Пророка, а далее — соответственно, его род. Те же, кто впоследствии будут сунниты, выступали, если упрощать, за наследование по степени достоинства.

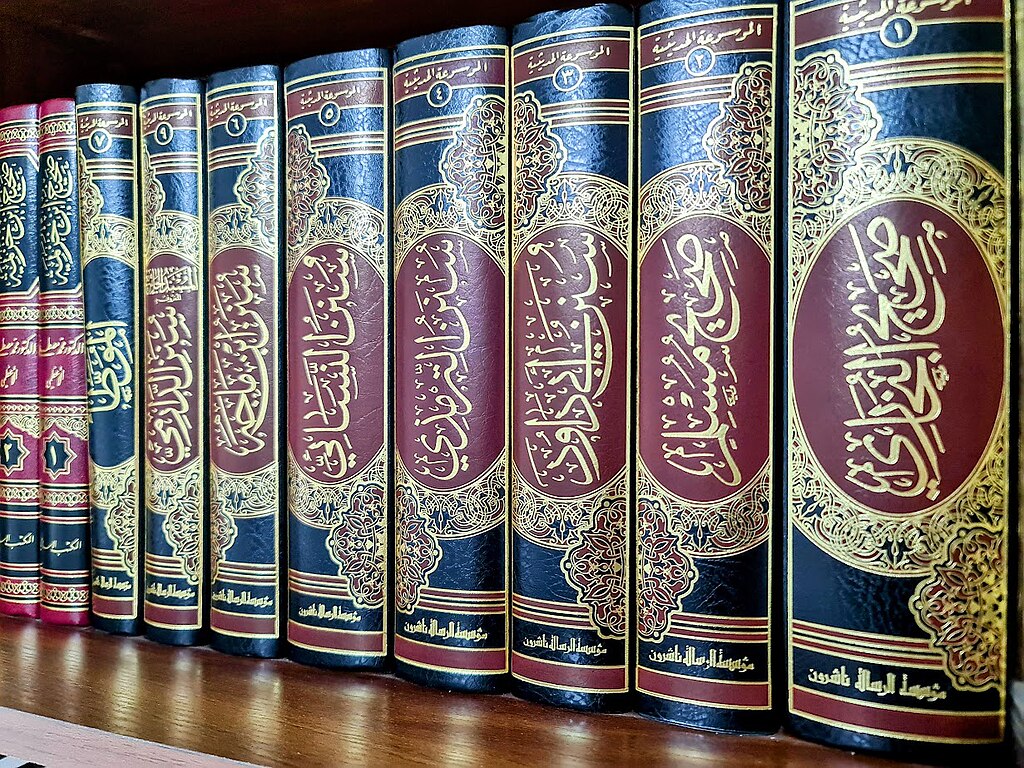

Сборники хадисов (пророческих преданий)

Все дальнейшие разногласия, так или иначе, сводятся к претензии на право толковать те или иные теологические или ритуальные положения так, как толковал их Пророк. Пунктов для разногласий множество: литургическая специфика (эти разногласия считаются допустимыми и не приводят ко взаимным обвинениям), бытие Бога (немыслимый, трансцендентный или вездесущий), вопросы власти, следования авторитетам, признание или непризнание традиции и преемственности. В исламе нет чёткой вертикали власти, подобной христианской, а потому противостояния ортодоксии (как претензии на верное следование пути Пророка) и ереси (как отдаления от его пути) были равными и бесконечно усложняющимися. Однако разногласия крайне редко переходили в стадию столь острого неприятия, что не позволяли бы мусульманам разных взглядов молиться вместе.

В исламской среде выработались конкретные правила вероотступничества. То есть определялись границы, преступив которые, человек перестаёт быть мусульманином. Границы подвижны в зависимости от течения, но, в целом, касаются вопиющих случаев, когда некто, к примеру, уподобляет творения творцу или отрицает ясные божественные/пророческие установления. Углубляться в специфику исламской работы с источниками я не стану, так как это не имеет отношения к теме, но скажу, что многие разногласия были именно разночтениями — разными интерпретациями коранического текста и пророческих преданий (щепетильно переданных и зафиксированных в книгах). Всё вращается вокруг возвращения к подлинному идеалу!

Умереть и родиться заново

И в христианстве, и в исламе уже в Новое время прозвучали особо яркие аккорды, актуализировавшие и обострившие отношения канона и ереси. В христианстве таким аккордом был протестантизм (сам расслоившийся на тысячи вариаций), а в исламе — салафизм (также включающий и выключающий из себя множества пунктов). В этих примерах интересно проявляется природа «ереси» последних времён — это парадоксальное сочетание фундаментализма и модернизма. То есть замысел всегда конкретный, как я уже говорил, — вернуться к первоначалам, к истокам. Но движущей становится энергия обновления, реформации, модернизации, передела. Поэтому в ходе вскрытия в тело неизбежно проникают современные вирусы.

Отмена традиции под лозунгом возвращения свежести корневой идее сталкивает учение с огромным количеством актуальных вызовов, некоторые из которых существенно воздействуют на новодел. Разумеется, дихотомия подразумевает, что в ответ на появление такой консервативной революции оживает и традиция; ортодоксия начинает жить, работать и функционировать. XX век был веком ереси, веком сомнения и обновления. XXI век в этом смысле очевидно становится веком реставрации не на протестных, а на консолидирующих основаниях. Ортодоксия ожила, красуется широкими шрамами и уже цветёт во все стороны.

Основые фигуры исламского модернизма: Мухаммад Абдо, Джамаладдин Афгани, Рашид Рида

Здесь хочется вернуться к мысли о том, что все люди разные, и объяснить, как же принцип соотношения канона и ереси касается всякого интеллектуализма. Все люди разные, но вариантов развития у идей — ограниченное количество. Как правило, работают шаблоны, объяснимые законами драматургии. Я думаю, что есть ортодоксы и еретики по складу характера. И, поставленные в определённые условия, люди мыслят и действуют более отталкиваясь от формы, чем от содержания. Скажем, примерного ортодокса пугают не сами идеи раскольников, а их еретическая природа. Порушение традиции, развал порядка — не могут сопровождать благородную цель, так рассуждает ортодокс. Также и еретик по природе, быть может, не усомнился бы в канонических положениях, если бы они не были каноническими. Усомниться в правоте ортодоксии его мотивирует именно её господствующий статус. Это не просто протестный потенциал, здесь тоже не стоит вульгаризировать, но это определённая модель взгляда на действительность, формат отношения ко всякой аксиоматике. И несмотря на всю сложность и многообразие форм возможного соотношения ереси и канона, почти всегда можно разобраться и понять мотивацию того или иного частного человеческого решения. Отдельные решения объяснимы; цельная картина, которую они образуют, необъяснима — неисповедима.

И это, как вы понимаете, относится далеко не только к религиозным расколам и разногласиям, это касается любой системы и любого человеческого противоборства в отношении общих оснований. Приложите хоть к политике, где одна партия может потрясающе проявлять себя как оппозиционная, но стать совершенно несносной коррупционной шайкой, прийдя ко власти; хоть к искусству, где сочетание традиции и модерна выглядит почти идентично религиозному; хоть к социальному устройству, в котором есть обыватели и мыслители, аутсайдеры и пассионарии.

Высокие отношения ортодоксии и ереси — это величайшая трагедия мира на структурном уровне. Всё рождается, умирает, перерождается, множится, коллапсирует, взрывается и воссоздаётся. Вечна только истина, на горячем и мокром теле которой всё это происходит.

Талгат Иркагалиев