Это, наверное, самый, удивительный город мира…

Впрочем, какой Венеция город – она нечто выходящее за это понятие. Скорее, это смесь изобретательности, терпения, трудолюбия, фантазии и – творческого взлета человека на пределе его возможностей.

Миллион, а возможно, и не один, вбитых свай из дуба и лиственницы, несущих на себе чудеса зодчества…

Это, возможно, самое изящное, что создано человечеством.

Особенно остро это всегда чувствовали люди культуры. Это показывает пример Иосифа Бродского. С такой силой, с такой страстью, как он, мало кто любил этот (всё же) город.

Дворец дожей

У поэта ещё в юности зародилась мечта побывать в Венеции. Когда-то на него произвели сильнейшее впечатления книги ныне полузабытого французского писателя Анри де Ренье – смесь плутовского романа с детективом, действие в которых разворачивалось в загадочной и недосягаемой Венеции.

Потом – увиденный в контрабандном американском журнале фотоочерк об этом городе, обретшем черты сказочной реальности. Затем случилось почти счастье: он попал на закрытый просмотр знаменитого фильма «Смерть в Венеции» с Дирком Богардом – драма, которой пейзажи Венеции придавали особую пронзительность. Потом были еще рассказы-новеллы глубоко чтимой им Ахматовой, вернувшейся с Апеннин.

Город на воде

Город на воде делался всё более мучительно притягательным. И вот, выброшенный советской системой в эмиграцию и ставший преподавателем в американском университете, он после первого же семестра, на первые заработанные деньги мчится к своей мечте.

Его поражало тут всё. Но более всего, делится он в своих долгих беседах с искусствоведом С. Волковым, «плотность искусства».

«В Риме между фигурами апостолов на фронтоне – километр, да? В Венеции эти же апостолы – плечо к плечу, тесными, сомкнутыми рядами. Как в армии. Эта невероятная плотность создает особый венецианский феномен: уже не барокко, а что-то совершенно другое, специфически венецианское, – продолжает он. – И все-таки самое потрясающее в Венеции – это именно водичка. Ведь вода, если угодно, это сгущённая форма времени», – делает он парадоксальное заключение.

«Плотность искусства»

И подкрепляет его отсылом к библии: «И Дух Божий носился над водою». По мысли поэта, вода впитала отражение Творца и сама ему уподобилась: «Вспомните все эти морщины на воде, складки, волны, их повторяемость…»

Действительно, Венеция занимала в его душе – и в творчестве – особое место. Он сюда приезжал каждый год, под Рождество, жил, сколько позволяли перерывы между семестрами в американском университете, где он профессорствовал. Пропитывался этими зимними туманами, одновременно напоминавшими и не напоминавшими родные, питерские.

Большой канал

Город воды и мрамора не просто вдохновлял его, но становился его частью. По словам Бродского, человек вольно или невольно смотрит на себя как на героя какого-то романа, а его собственный «заскок» – это то, что действие должно развиваться на фоне Венеции, потому что «Венеция – лучшее, что на земле создано».

Рукотворное чудо делалось его музой, вдохновляя на новые поэмы, проникнутые тревожной любовью. Всё вокруг столь хрупко и зыбко, так уязвимо и беззащитно. С присущей лишь ему парадоксальностью он говорит о том, что его окружает здесь:

«За золотой чешуей всплывших в канале окон –

масло в бронзовых рамах, угол рояля, вещь».(«Венецианские строфы (1)»)

И размышляет о вечном и неизбежном:

«Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней

мелких бликов тусклый зрачок казня

за стремленье запомнить пейзаж, способный

обойтись без меня».(«Венецианские строфы (2)»)

И он стремится защитить этот венец человеческой культуры – средствами, которыми владеет поэт: увековечить его в своих стихах. Помимо рифмованных строф он даже посвятил Венеции прозу – почти 100-страничную книгу-эссе «Набережная неисцелимых». По сути, это признание в своем неисцелимом глубоком чувстве к городу воды и мрамора. Буквально на физиологическом уровне Венеция проникает в душу и даже тело поэта.

Мост Риальто

«Глаз в этом городе обретает самостоятельность, присущую слезе, – пишет Бродский. – С единственной разницей, что он не отделяется от тела, а полностью его себе подчиняет. Немного времени – три-четыре дня, – и тело уже считает себя только транспортным средством глаза, некоей субмариной для его то распахнутого, то сощуренного перископа. Разумеется, любое попадание оборачивается стрельбой по своим: на дно уходит твоё сердце или же ум…».

Добавим, что книга пронизана и глубоким чувством к молодой и прекрасной венецианке.

В последние свои приезды в Италию Бродский сделался активным участником движения за реставрацию культурных памятников, словно стремясь отдать долг. Ведь, по его словам «русские и Россия столь многим обязаны Италии». Немало усилий он потратил на осуществление давно лелеемой им мечты создать здесь Русскую академию. Сюда могли бы надолго приезжать для плодотворной работы поэты, писатели, архитекторы, учёные из России.

Не успел: уснул и не проснулся в возрасте 55 лет.

Он будто предчувствовал свой уход в последнем стихотворении о Венеции:

« Удары колокола с колокольни,

пустившей в венецианском небе корни,

точно падающие, не достигая

почвы, плоды. Если есть другая

жизнь, кто-то в ней занят сбором

этих вещей. Полагаю, в скором

времени я это выясню».(«С натуры»)

Поэт и стал в конце концов, хотя и трагически рано, тем, кем стремился, – неразрывной частью Венеции, завещав похоронить себя здесь, на кладбище Сан-Микеле.

Бродский был лишь очередным творцом, связавшим Венецию с темой любви и смерти. Уж не тот ли это «гибельный восторг» Высоцкого?

Даже такой жизнелюбец, щедро делившийся эмоциями с нескончаемой чередой прекрасных дам в своих, занявших всю его жизнь странствиях по свету, как венецианец Джакомо Казанова, в мемуарах заметил: «…О город, дымкою текучей окруженный, Где по вода́м скользит и поезд похоронный…»

Гондолы ведь служили и, пардон, «труповозками»…

Гондолы и гондольеры

Ставшее формулой словосочетание «Смерть в Венеции» утвердил Томас Манн. В одноименной новелле (по которой, к слову, снят упомянутый выше фильм) автор вынуждает своего героя, признанного, но стареющего писателя, человека суховатого и рационального, оторваться от своих занятий и отправиться в путешествие. Что тот рассматривал как «некую гигиеническую меру», которую для поддержания физической формы следует «осуществлять время от времени». Сейчас ему это просто необходимо: здоровье явно пошатнулось.

И вот герой Манна приезжает в некое место, где чувствует себя не в своей тарелке и со свойственной ему способностью к быстрому анализу умозаключает: «Если за одну ночь хочешь достичь сказочно небывалого, несравнимого, куда направиться? О, это ясно!» В Венецию, разумеется, где он некогда побывал.

Собор св. Марка и колокольня св. Марка

Писатель и на решения скор. С помощью Манна, естественно, он, стоя на палубе пароходика, рисует разворачивающуюся перед ним панораму:

«Итак, он опять видит это чудо, этот из моря встающий город. Ослепительную вязь фантастических строений, которую республика воздвигла на удивление приближающимся мореходам. Воздушное великолепие дворца и Мост вздохов, колонну со львом и святого Марка на берегу, далеко вперёд выступающее пышное крыло сказочного храма и гигантские часы в проёме моста над каналом…».

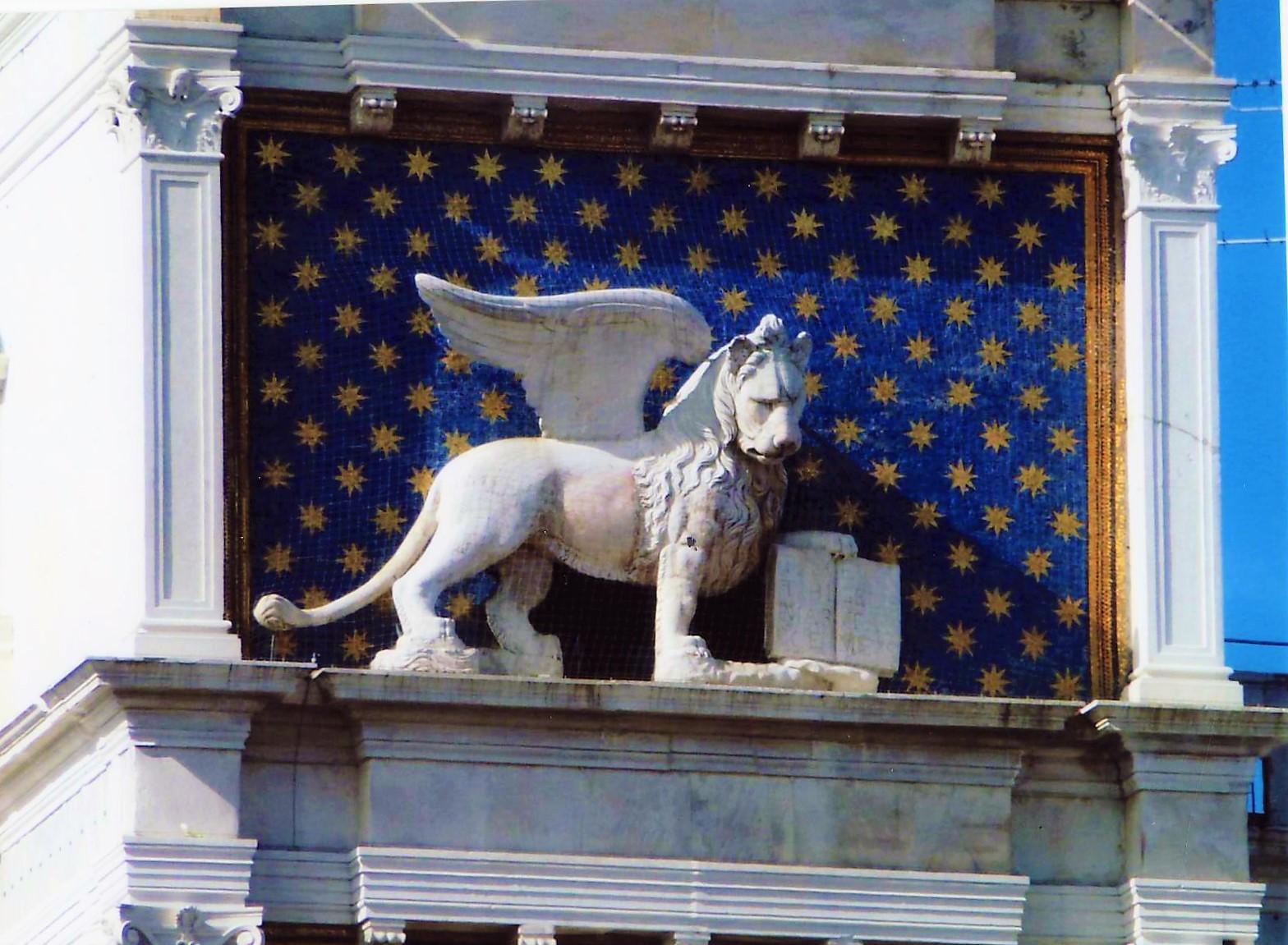

Символ Венеции

И ещё ему приходит в голову, что приезжать сюда с вокзала, всё равно, что входить во дворец с черного хода, и что только так, как он, на корабле, «из далей открытого моря, и до́лжно прибывать в этот город, самый диковинный из всех городов».

Как видим, Венеция даже в таком сухаре затронула некие потаённые романтические струны. Он ещё пытается противостоять вторжению в мир его эмоций, с одной стороны, отдавая дань сказочному антуражу, с другой – ища любую возможность ослабить этот напор: «если прихотливая красота Венеции уже снова его заворожила, то корыстный торгашеский дух этой падшей царицы отрезвлял и сердил его».

Он, как может, старается ткнуть хоть в какой-то изъян:

«…Венеция, льстивая и подозрительная красавица, – не то сказка, не то капкан для чужеземцев; в гнилостном воздухе её некогда разнузданно и буйно расцвело искусство, и своих музыкантов она одарила нежащими, коварно убаюкивающими звуками».

И всё же он явно терпит фиаско в этой борьбе с немыслимой красотой, врывающейся в его душу. «Тяжкой, минутами просто непереносимой, казалась ему мысль, что он никогда больше не увидит Венеции, что это прощание навеки».

И вот в этом его состоянии эмоциональной открытости к нему приходит несказанно острое, не ведомое прежде чувство увлеченности красавцем-подростком. Разрешая тупиковость ситуации, Томас Манн нагоняет на город эпидемию холеры, жертвой которой становится и герой новеллы. Но в последний миг перед смертью он видит на пляже объект своей пагубной страсти…

Скандальная и по нынешним меркам, опубликованная в 1912 году новелла вызвала немало толков. Кого-то возмущал сам «аморальный» сюжет.

Автор объяснял, что он взят из жизни и связан с именем его доброго знакомого, композитора Густава Малера, годом раньше скончавшегося после того, как побывал в схожей ситуации. Другие копали глубже, вспоминая Ницше и античных авторов. Третьи вообще сочли, что автор представил Венецию как Стикс, куда, влекомые магнетизмом этой жемчужины, некоторые приезжают, чтобы навсегда перейти в иной, потусторонний мир…

В любом случае, идея соединения любви и смерти на фоне фантастических декораций была активно подхвачена.

Одним из таких авторов стал нобелиат (уже третий упомянутый в связи с Венецией) Эрнест Хемингуэй. Своего героя, израненного пехотного полковника американской армии, он отправляет сюда, на берега Венецианской лагуны. В молодые годы, как, к слову и сам «папа Хэм», он сражался на Апеннинах, где, как и писатель, был тяжело ранен. Участвовал он и в следующей мировой войне, дослужился до солидных звёзд.

Клянёт начальство, особенно штабных – это в беседах со своей, как он чувствует, последней – и самой главной – любовью, венецианкой Ренатой. Ради неё он сюда и мчит, вопреки запретам врачей, знающих о его вконец изношенном сердце.

Один из каналов

В Венеции ему ведом каждый закоулок, он знает её историю, картины и скульптуры в музеях. Он очень её любит, но, конечно же, не так сильно, как эту совсем юную её обитательницу. Глотая чуть не горстями нитроглицерин и запивая его джином или вином, причем в неимоверных количествах, полковник проводит несколько дней с обворожительной и хорошо образованной, деликатной и любящей его девушкой, заинтересованной слушательницей, впечатлённой его боевой биографией и искалеченной рукой. Графиней, между прочим.

Гибельная обреченность только обостряет чувства. Страсть лишь ускоряет его приближение к финишу. Но делает это приближение ярким и прекрасным. Особенно на фоне уже известного нам антуража…

Хотя в названии повести это никак не отражено: «За рекой, в тени деревьев».

Трагической безысходностью веет и от повести французского писателя Робера Андре «Взгляд Египтянки». Её герой, Пьер Рени, не последний человек в мире бизнеса. Три с половиной десятилетия назад он женился на Анриетте, сиделке, спасшей его от смерти после отравления газами на фронте и с тех пор преданно заботящейся о том, чтобы он полностью мог посвятить себя любимой работе.

Подкравшийся тяжкий недуг подсказывает сведущей в медицине Анриетте, что в дополнение к лекарственному курсу мужу пойдёт на пользу интересная поездка. Но поначалу она встречает отпор: «Путешествие! Скажите на милость! Хоть раз в жизни ощутил ли он это нелепое желание – путешествовать, эту страсть, про которую она все уши ему прожужжала? Разумеется, нет!»

В неуклонном его восхождении по карьерной лестнице не было ни минуты передышки, чтобы возникнуть этому несуразному желанию, способному нарушить жёсткий повседневный распорядок, который только и может привести к успеху…

Однако, взяв в союзницы его болезнь, супруга стремится заразить его своим желанием проверить справедливость того, что довелось прежде слышать и читать о загадочной и сказочной Венеции. И в итоге всё-таки уговаривает его, увозит в этот город. И убеждается, что, как пишет Р. Андре, есть на свете места, которые безудержно и надоедливо превозносят, но весь этот экзальтированный восторг не может им повредить, встреча с ними очаровывает и потрясает.

Поначалу отстраненно воспринимавший открывшиеся красоты, Пьер Рени, знакомый со строительным делом, не мог не оценить тех титанических усилий, что были предприняты создателями рукотворного чуда. И всё-таки он опасался следовать за супругой, с увлечением осваивающей музеи, галереи, дворцы. Видел в первую очередь другую, не парадную Венецию: тупики, закоулки, кривые узкие улочки, обшарпанные фасады.

Не парадная Венеция

Автор объясняет его страхи: «Венеция тени и мрака напоминала о его болезни, говорила об одряхлении и износе, которые скрыты за вполне здоровой, казалось бы, видимостью и все клинические симптомы которых он знал наизусть».

Его попытка почерпнуть силы в общении с искусством ведёт лишь к усилению изматывающей усталости после походов в музеи. Хотя некоторые полотна производят сильнейшее впечатление, однако, скорее, отнимают силы, нежели их добавляют.

В. Карпаччио. «Куртизанки» (Музей Коррер)

Но, возможно, ему поможет его богатый опыт адюльтеров, коих он прежде не чурался? И посреди ночи, собрав, как окажется, последние силы, он ускользнёт из семейной обители на берегу лагуны, чтобы нанять гондолу, которая отвезёт его в дом платной любви. Последним, что он услышал сквозь полузабытье, были слова отвозившего его обратно лодочника, говорившего, что в обморочном состоянии мсье бросили в гондолу «как собаку»…

В угасающем сознании Рени мелькнуло: не предчувствовал ли он предопределённость последних своих часов, когда его потрясло искусство великих венецианских мастеров? Особенно то полотно, с каскадом белого, точно проказа, света, который, переходя от пальм к водоворотам, взбираясь со скалы на скалу, поднимается к облачному столпу под взглядом Марии Египетской. Наверное, здесь ему был явлен таинственный знак…

Остается добавить, что речь несомненно идет о работе Тинторетто «Святая Мария Египетская в пустыне». И не проявление ли это – в острой форме – «синдрома Стендаля»?

Полотно Тинторетто

…Чувства, возникшее у героев новеллы Эрнста Теодора Гофмана «Дож и догаресса» – Антонио и Аннунциаты – бурны, как море вокруг Венеции, и прекрасны, как сам этот город. И пусть события проистекают в далеком XIV веке, уже тогда на берегах лагуны и каналов было возведено немало того, чем мы восхищаемся сегодня.

Немецкий писатель, публиковавшийся в основном в начале XIX века, насколько известно, не бывавший в этом краю романтики, ощутил связь ослепительного рукотворного чуда и смертельной опасности, таящейся за всем этим великолепием.

Гофман немного фантазирует на тему драматичного исторического эпизода, случившегося в очень далёкие времена: заговор дожа, главы Венецианской республики, против её правящего органа, своеобразного правительства, с целью установления режима личной власти. Фиаско заговорщиков, публичная казнь почти 80-летнего дожа.

Эрнст Теодор Гофман

Вокруг этого автор, известный своими сказками, напускает густого романтического тумана. У дожа вместо вполне зрелой супруги возникает 19-летняя невинная невеста, в одночасье становящаяся догарессой. У неё вспыхивает зародившееся в детсадовском возрасте чувство к простолюдину. У того, разумеется, вообще разгорается в груди пожар.

Юная вдова бежит с пламенеющим поклонником на лодке, но жар их любви гаснет в холодных волнах разбушевавшейся Адриатики. Любовь и смерть в Венеции ходят рука об руку…

Любопытно, что почти в одно время с публикацией новеллы на русском языке, «наше всё» исписывает листки с набросками стихотворения, начинающегося словами:

«В голубом эфира поле

Ходит Веспер золотой.

Старый дож плывет в гондоле

С догарессой молодой».

«Веспер» – это «вечерняя звезда», Венера. А вариантов поэт создал несколько, но что-то отвлекло Александра Сергеевича от продолжения. Чем впоследствии занялась целая плеяда его младших собратьев.

Вообще, список писателей и поэтов, которых вдохновляла, влекла и завораживала Венеция, если не бесконечен, то весьма длинён: Лермонтов, Байрон, Гёте, Герцен, Тютчев, Мопассан, Бунин, Мережковский, Мандельштам, Ахматова, Пастернак… И совсем близкий нам по времени Александр Галич («Вечный транзит»):

«Друг на друга похожи,

Мимо нас – города...

Но Венеция дожей –

Это всё-таки да!

В каналах вода зелена нестерпимо,

И ветер с лагуны пронзительно сер.

– Вы, братцы, из Рима?

– Из Рима, вестимо!

– А я из-под Орши! – сказал гондольер».

Даже в этом прекрасном городе изгнание – не в радость, что чувствуется в последующих строфах...

Память о Венеции: тарелки с работами Джованни Каналетто

Продолжение рассказа об этом чуде, сотканном из фантазии, мрамора, древесных свай, немыслимого трудолюбия и зодческого таланта, в следующей главке.

Владимир Житомирский