Когда в интеллектуальном или религиозно-церковном дискурсе заходит речь о сопоставлении религиозных взглядов двух деятелей, всегда возникает соблазн изобразить этот сюжет с соблюдением принципа строгого дуализма, чётко обозначив «правильную» и «неправильную» сторону. Соответственно, все мысли, приписываемые стороне «правильной», провозглашаются априори верными, а образ стороны «неправильной» подаётся в негативных, часто карикатурных тонах. Этот приём неизбежно сопровождает всю агиографическую и полемическую литературу, которая основывается на противостоянии «Сынов Света» и «Сынов тьмы».

Думается, что религиозный поиск – дело сугубо индивидуальное, и применительно к личному опыту поиска Бога сложно оперировать терминами «правильный» или «неправильный», а любая субординация и принудительная унификация обрядовой и догматической жизни несёт положительные стороны скорее для светской государственной управленческой машины, чем для развития общества и отдельно взятой личности.

Думается, одной из базовых дилемм русской интеллектуальной и религиозной мысли и был выбор между послушанием и дерзновением, между приматом Церкви или личной религиозной практикой в контексте сотериологии.

Долгое время, как минимум, со времён поражения пассионарных движений типа нестяжателей и старообрядцев и торжества петровского цезарепапизма наблюдалось некое молчание русской религиозной мысли.

Некоторое возрождение религиозной мысли в Российской Империи началось во второй половине XIX в. и было связано с целым рядом светских и церковных деятелей, которые в той или иной степени способствовали развитию понимания сущности Церкви и православного вероучения в его российском цивилизационном преломлении.

Славянофилы, Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Оптинские старцы, Константин Леонтьев, позже – Владимир Соловьёв, Сергей Булгаков, Иоанн Кронштадтский – «тысячи цветов» расцвели в «поле религиозной мысли» России.

И чтобы дать какую-то систематизацию этим многочисленным религиозно-церковным теориям, богословы и деятели Церкви снова прочерчивают дуалистические «красные линии»: так Лев Толстой объявляется «отступником» и чем-то вроде «злочестивого Ария» первых веков христианской мысли, а, например, Фёдор Достоевский и Иоанн Кронштадтский, соответственно, новыми апологетами истинно православной мысли.

Однако, думается, сопоставлять учение Льва Толстого целесообразнее с творчеством интеллектуала, который по своему образу мысли был к нему достаточно близок, но в силу ряда причин не потерпел того духовного кризиса, каким окончилась жизнь графа Толстого.

И кризис этот заключался не в формальном отлучении от Церкви, а в том, что сам Лев Толстой осознал, что всю жизнь предавал идеи, которые сам же, как ему и казалось, проповедовал.

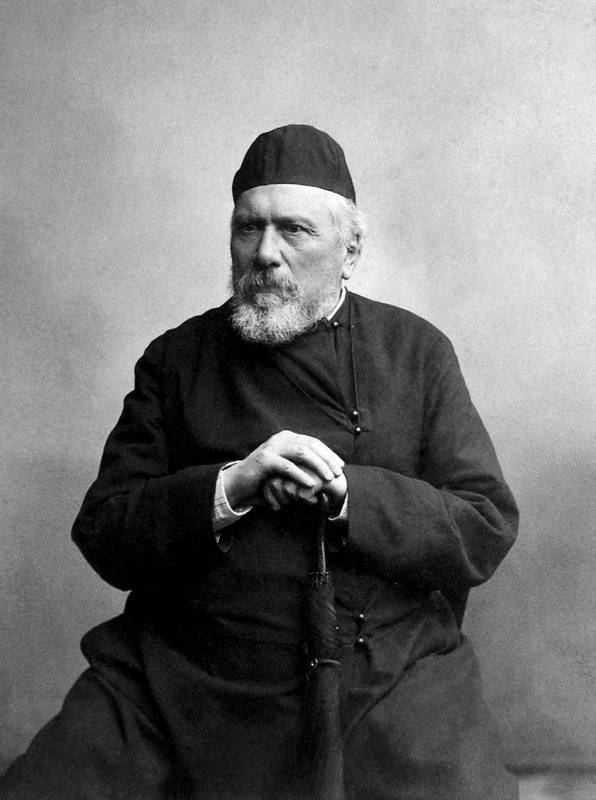

«Оппонентом» Толстого мы выбрали Николая Лескова – известного писателя и современника Толстого, жившего в 1831–1895 гг.

***

Для начала выделим общие черты религиозной жизни Толстого и Лескова на основании тех фактов, что знаем из их биографии и произведений.

1. «Живая вера» и отсутствие склонности к нигилизму и атеизму. Как и Толстой, Лесков никогда не был атеистом или деистом, даже в дни юности. Несмотря на огромную разницу в происхождении (Толстой– представитель виднейшего дворянского рода, а Лесков– сын чиновника, внук священника, по сути, разночинец), оба они были людьми искренне верующими и изначально позиционировали себя не иначе, как в лоне Церкви.

2. Глубокое знание истории и существующего состояния религиозной мысли. Как и Толстой, так и Лесков были знатоками библейских текстов в церковнославянском и русском переводе, а также святоотеческой и церковной мысли.

3. Наличие независимого религиозного мышления и готовность отстаивать свои взгляды даже вопреки мнению официальных церковных властей. Оба писателя не стеснялись высказывать крамольные и иногда резко антицерковные взгляды, а также публичной конфронтации с церковно-синодальными властями. При этом оба они не считали, что отступают от чистоты христианской веры.

Впрочем, у Лескова церковная тема развита куда глубже, и, если по качеству художественного языка Толстой, безусловно, сильнее, то по знакомству с «эмпирической базой» Лесков его превосходит, будучи знаком не только с дворянским «светом», но и с жизнью самых разных слоёв населения и, особенно, церковной среды.

Толстой и Лесков хорошо знали друг друга и отзывались друг о друге в достаточно комплиментарном контексте. Так, Лев Николаевич Толстой называл Николая Лескова «самым русским из наших писателей», имея в виду его понимание народа, и «писателем будущего», подразумевая неординарность лесковской «жестокой прозы».

В своих высказываниях Толстой подчёркивал, что творчество Лескова будет особенно ценным и актуальным для последующих поколений.

***

Прежде всего, он ценил в нём новаторство – Лесков был новатором в русской литературе, его стиль, использование языка и тематика отличались от традиционной прозы его времени. Он активно использовал фольклорные элементы, ввёл в литературный обиход сказ, наделил своих героев народным языком, насыщенным диалектными словами и пословицами.

Также Толстой отмечал моральную и духовную глубину произведений Лескова. Творчество Лескова пронизано моральными и духовными поисками, которые оставались важными не только для его современников, но и для будущих поколений.

Толстой подчёркивал социальную справедливость и народную правду, которую открывал в творчестве Лескова. Последний часто изображал в своих произведениях социальную несправедливость, бедственное положение простых людей, лицемерие и коррупцию властей. Многие темы, которые поднимает Лесков, универсальны и вечны, как это признавал Толстой.

Также Толстой считал, что истинная ценность творчества Лескова будет осознана только в будущем, когда изменятся литературные вкусы и общественные настроения.

***

Отзывы Лескова о Толстом носили также комплиментарный характер. Так в письме литератору Черткову он писал:

«О Льве Николаевиче Толстом, – был убеждён Лесков, – надо говорить языком иным, а не тем, каким до сих пор говорят о нём. Мы не хотим назвать его настоящим именем, а его смело можно назвать мудрецом, Клади рядом с ним Эпиктета, Сократа… Говорят, я ему подражаю. Нисколько. Когда толстой писал “Анну Каренину”, я уже был близок тому, что теперь говорю… Но только у него свет ярче. У него огромный факел, и я пошёл за ним со своей плошкой…».

Однако, на самом деле, не пошёл Лесков за Толстым, и, в отличие от него, скончался, не познав экзистенциального ужаса сознания противоречивости всех убеждений, проповеданных им, как мы выше уже отмечали.

***

Но в чём же был прав Лесков и как ему удалось при всей жёсткой и бескомпромиссной критике Церкви, проявившейся в таких произведениях, как «Соборяне», «Мелочи архиерейской жизни», «Запечатленный ангел», сохранить духовный стержень и не отпасть от Церкви в духовном смысле этого слова?

Думается, ключевой разницей в подходах к Церкви у Лескова и Толстого была дихотомия эмпирики и теории. Если Лесков критиковал настроения в Церкви на основании внушительного объёма фактических данных и наблюдений, то Толстой всё более склонялся к теоретизированию и отрывался всё далее от «положения на земле».

Лесков был отлично знаком с жизнью современных ему деятелей Церкви, а также с архивными данными о церковных делах XVIII– XIX вв.

Нещадно обнаруживая и приоткрывая современные ему церковные пороки, такие, как пьянство, невежество, богохульство, бесчиние, произвол церковных властей, Лесков делал это не с целью утверждения своего личного понимания жизни Церкви, а с целью врачевания этих пороков и их устранения.

При этом Лесков вовсе не считает себя не имеющим права говорить о Церкви открыто, не будучи клириком, сохраняя полностью светский образ жизни.

Также наряду с демонстрацией отрицательных примеров церковного служения, он показывал и примеры живой веры, сохранения истинно евангельского духа среди деятелей Церкви. Образы Савелия Туберозова, Ахиллы Десницына из романа «Соборяне», студентов-бессребренников (одним из которых был будущий святой Игнатий Брянчанинов), списанные с реальных прототипов, вызывают глубокую симпатию.

Лесков свято верит, что «народная мудрость» сохраняется в Церкви, и, несмотря на отдельные и подчас многочисленные нарушения, в ней присутствующие, сам её институт не может быть отброшен, будучи неотъемлемой частью народной жизни. Даже некоторые видимые злоупотребления, присутствующие в Церкви, такие, как показная роскошь архиерейского клира, на самом деле так же связаны с народными представлениями. Лесков убедительно показал, что многие архиереи сами тяготятся своим неестественно богатым и роскошным положением, но к сохранению его их обязывают народные представления об их сане.

При всей остроте церковной критики, Лесков никогда не дерзает посягать на догматическую сторону православного учения. Текст Евангелия, Библии для него остаётся непререкаемым авторитетом. Также никогда он не дерзает порицать сами Таинства Церкви. К примеру, описывая бесчинства, которые могли позволить священники XVIII–начала XIX вв. в алтаре (вроде пьяных плясок и испражнений), Лесков никогда не ставит под сомнение святость самих церковных установлений.

***

Лесков критикует недостатки Церкви как любящий её сын, понимающий неразрывность института Русской Православной Церкви и народного сознания. Лесков подлинно любит Русскую Церковь и русский народ, и эта любовь не попускает его критике перейти в кощунство, а ему самому позволяет остаться христианином.

Совершенно иной подход присутствует у Толстого. Его критика Церкви опирается на гораздо более скудный эмпирический материал и носит гораздо более резкий, безапелляционный характер. При этом всё смешивается в его полемике: и осуждение недостатков Церкви как социального института, и осуждение христианского учения как «недостаточно христианского». Толстой в своём критицизме доходит до отрицания подлинности евангельского текста, самонадеянно взявшись за составление «истинного Евангелия», не обладая при этом ни достаточным знанием древнегреческого языка, ни научной методологии работы с древними произведениями.

Лишь в конце жизни Толстой с ужасом осознал, что, борясь за чистоту христианской веры во благо народа, о котором радел всей душой, он служил не Богу, а мысленному идолу, которого сам же и создал своей же гордыней. Пример благочестия и святости Оптинских старцев, которую он сам наблюдал и отрицать не мог, показывал его неправоту в полном отрицании Церкви. Толстой, как кажется, осознал, что, говоря о любви к Богу и ближним, он любил только самого себя и своё учение поставил и превыше народного блага, и Божественной истины.

Последние дни Толстого описаны достаточно подробно. Он так и не смог дойти до Оптиной пустыни и найти в себе силы для примирения.

Однако и то, что Церковь ничего не сделала для его спасения, не соответствует действительности. К умирающему на станции Астапово от воспаления лёгких графу Толстому прибыл духовник Оптиной пустыни старец Варсонофий, но не был допущен адептами толстовского учения, которые боялись, что покаяние их учителя лишит их материальных привилегий как руководителей и «наследников учения». В конечном итоге, недостатки, которые Толстой обличал в Церкви, ещё при его жизни стали неотъемлемой частью его общины, а он, увидев это, уже ничего не смог предпринять. В этом и состояла его жизненная трагедия.

А что же Лесков? В конечном итоге, его благородный порыв, направленный на критику недостатков в Церкви, не остался посрамлённым. Реформы, предпринятые в 1917 г., 1943 г. и затем в 1988–2000 гг., привели к тому, что критическая масса недостатков, свойственных Русской Церкви синодального периода, была преодолена. А то зерно благочестия, которое видел в современных ему клириках писатель, ярко проявилось в годы гонений за веру и в конечном итоге дало прекрасные всходы, на которых утвердилось мощное и благолепное древо Русской Православной Церкви XXI века.

Антон Мельников

Фото: «Википедия»