В пасти акулы-гиганта, в плену у форзи из фильма «Прикосновение», под рентгеновским зрением, в пещере зверя Лавкрафта таится обжигающая жажда жизни. Чтобы хоррор получился, нужно предполагать любовь к жизни. Поэтому неожиданна речь главного героя такого каноничного ужастика как «Звонок», в которой он говорит, что он недостоин жизни и должен умереть: это внушает восприятие вселенной фильма не как машины убийства, а как изощрённой машины самоубийства, в этот момент рушится основа, единственное условие, которое нужно, чтобы посмотреть хоррор и поверить, что на экране происходит страшное. Хладнокровный, не любящий жизнь, не сможет довериться страху, аттракциона не случится, и весь фильм будет как синие очки Уильяма Касла для фильма «Тринадцать привидений»:

«Если зритель смотрел на экран сквозь красные очки, то он видел привидения, если сквозь синие-то привидений не было и в помине. Для чего была нужна синяя пара, абсолютно не понятно, так как в этом случае изображение было идентично экранному»

Чем больше я люблю мир, тем больше я испытываю ужаса перед ним. Если я нахожусь в долгой беспробудной тоске, я не услышу и не испугаюсь странных звуков из ванной.

Я буду писать о жизнелюбии в страхе, которое мы видим в литературе, жизни и кино, но это не дискуссионный текст, потому что у страха причин и зависимостей тысячи. И Фрейд, и нефть, и тёмный поворот в философии, и спекулятивные реалисты, и Юджин Такер, и его Звездно-спекулятивный труп, и Хайдеггер, и Пациентка S.M. были рядом с ужасом, но они мне не понадобятся. Я сконцентрируюсь на точке, где пересекаются страх и счастье, руководствуясь чувственным опытом просмотра фильмов, чтения и проживания, только новостью в себе и вокруг, и постараюсь никого из вышесказанных не упомянуть.

«Я более не думал о новой атаке, боясь окончательно погубить еще

теплящуюся жизнь»

(Лавкрафт, «Зверь в пещере»)

* Самая важная для передачи того, о чём я говорю, цитата

1

«Прикосновение», Альберт Мкртчян

кадр из фильма

Итак, цифра один. В фильме «Прикосновение» 1992 Альберта Мкртчяна главный герой — это следователь Андрей, единственное знание о жизни которого: что прекрасна и удивительна. Он убивал людей во время следствия, расследовал жестокие бесчеловечные преступления, видел труп матери и ребёнка рядом, но продолжал знать в вихре из смертей и чужой крови, что жизнь по определению хороша, а среди страха есть любовь и прекрасное.

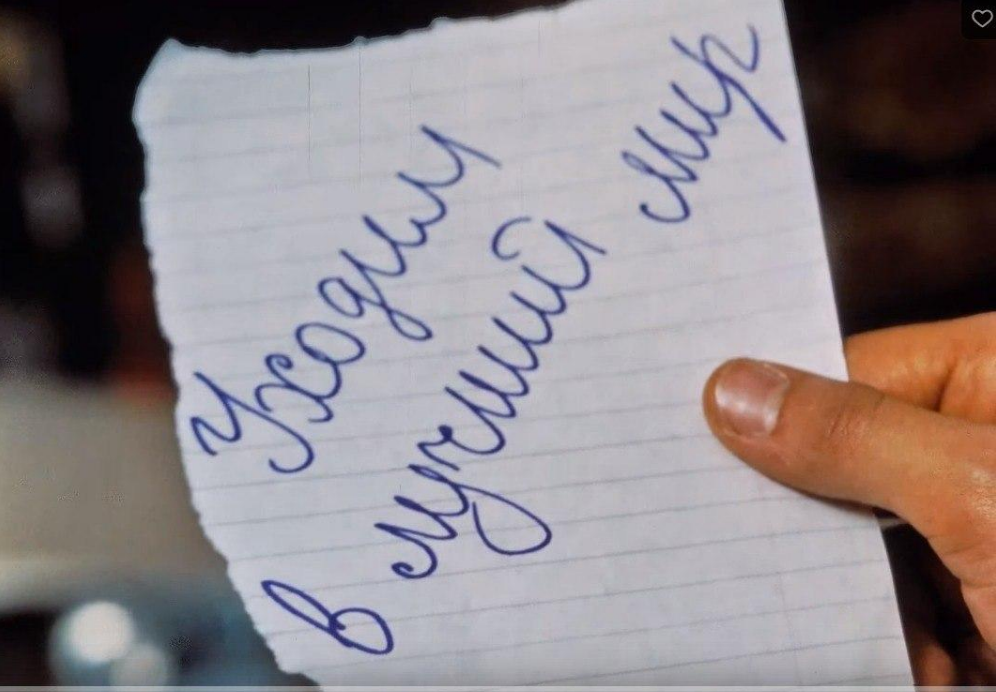

Из наблюдателя он превращается в участника торжественного оркестра ужаса: он берётся за дело о странной смерти матери и сына и узнаёт, что эти два убийства — это предприятие странствующих по земле душ умерших, называемых форзи, которых я бы назвала, если бы они не были мертвецами, — антинаталистами. Форзи считают, что жизнь на земле подобна аду. Их словами говорит Марина — женщина, отец который после смерти стал одним из форзи. Марина знает от призрака отца, что жизнь есть болезнь, что она лишь подготовка к лучшему миру. Её дочь Настенька несколько раз пытается совершить неосознанный суицид, объясняя это тем, что она хочет летать, как птица. Смерть — это и полёт тоже, а Андрей вместе с изувеченными страхом Мариной и Настей пытается жить счастливо.

Важно не то, что Марина и Настя дальше трагично погибают, и не то, что Андрей убивает себя и собаку, а то, что в предсмертном письме он пишет запрещённую ему форзи формулу: «жизнь прекрасна и удивительна». Разрушенный отель, огромные муравьи, ползающие в подвале здания, горы трупов, о которых говорит помешанный, расчёсанный красный взрыв, в котором погибают любимые тебе люди, тайный мир неуспокоившихся духов, но всё равно оставшаяся от этого сухая выжимка, крутогорное безапелляционное и почти жестокое в таких обстоятельств осознание единственной тугоплавкой истины, ставшей горькой усмешкой, иронией, что должна быть сообщена людям после собственного самоубийства, но обязательно должна: это то, что жизнь прекрасная. То есть ты смотришь в подзорную трубу, по стенам её размазаны кровь и ужасы, но в центре в просвете горит одно обезумевшее ослепительное солнце, одно знание. Андрей убивает себя в солнечный день.

2

Вся комната залита приглушенным синим. Моё одеяло синее, и только глаза соседки — чёрные совиные провалы. В окно бьёт ветка. Глубокая ночь. Я чувствую скомканное движение, но думаю, что это кто-то из девочек в комнате. В момент качающихся по лицу теней веток и летней ночной громкой тишины одна из соседок вдруг кричит. Я поворачиваюсь: в окне, которое около моей кровати, стоит силуэт. Силуэт вытягивает из своего тёмного слитного тела руку и бьёт по стеклу несколько раз, стекло бьётся о деревянную раму, и звук получается неуверенный, дрожащий. У силуэта не проявлены черты лица, скорее всего, лицо занавешено чёрной плотной тканью. Это было лет двенадцать назад. И с этого момента начиналось новое.

С этого момента начинается новое: в том времени и пространстве, где мы оказываемся, нет чётких отдельных друг от друга мыслей. Я сижу на кровати и не шевелюсь. Слышу собственное маленькое неизвестное сердце, но вся моя детская чувственность теперь выточена в новые фигуры, старые связи с жизнью забыты. Я не могу поднять руку или побежать к светильнику, я не могу крикнуть или разбудить остальных соседок. Я сижу и смиряюсь. Я не могу подумать об этом, потому что у нас больше нет мыслей, и смиряюсь с тем, что теперь мне жить в другом мире, в мире, что показал мне свою обратную сторону, что наконец выдал мне свою тайну и эта тайна — безликий необъяснимый ужас.

Это ужас, который человек думал, что лепил из подручных материалов, который он строил от безделья, это червь в воображении человека (так он сам о нём думал), это пустыня и в ней потаённый мираж, это недостаток информации, это недостаток знания, это бессонница, нет, это человек думал, что он лепит этот ужас из паутин и нитей, из красных глаз бездомных, из заросших плесенью продуктов, из оголенных черепов, из гниющих на обочинах мышей, из батаевских фантазий, из пальцев королев и королей, из эмбрионов, колбы которых разбили, и они впечатались в асфальт, нет, это не тот ужас, который человек думал, что он сшил из всех этих попадающих ему на глаза материалов, это не он его породил; нет, это тот ужас, который как раз таки подразумевался ещё до, это ужас до вещей, до воображения, до видимой безопасности, до пешеходного перехода, этот ужас — это слипшиеся в одну огромную автомобильную катастрофу машины, но до самой машины, до феномена машины, это ужас, вот, он больше не может скрываться, мир показал мне своё лицо, я смиряюсь, я смиряюсь, я замерла и смиряюсь.

Человек ещё раз ударил в оконное стекло. Он смотрел на нас всем чёрным телом — не глазами, потому что их не могло быть у ужаса: ужас нас не видит, ещё минут пять, руки снова вошли в течение его чёрного тела. Оно (тело) было неизвестным по материалу: оно могло быть мягким, оно могло быть водным, оно могло кипеть, как чайник, оно могло быть лавой, могло состоять из ножей, я могла прилипнуть к нему, как к мармеладу, и упасть, как в чёрную дыру, но оно было за стеклом, а потом ушло.

Я сидела на кровати, я и три мои соседки были безмолвны. Та соседка, что была окутана темнотой, совсем пропала внутрь, соседка напротив, с совиными глазами, открыла их так широко и бездумно, что мне даже начало казаться, что она ничего не видела, а спала с открытыми. Потом соседка из угла начала хохотать.

Я молча думала, что мне делать с новым миром, — с миром, который наконец сознался, что в нём не так, что он ужасный, что он не может больше сдерживаться и показывать мне один и тот же набор кадров: солнце, ресницы, мальчик, свадьба, две свадьбы, цветы, все любят меня, папа, мама, свадьба, солнце, я не плакала, я смирялась. В новом мире не было собак, не было лошадей, я не могла представить, за что я цеплялась, смысл теряли прежние красоты, смысл терял пух, наполнение мягких игрушек. Мне было так больно от расставания с красотой, с простым счастьем: это был страх.

Я пыталась решить это и потом я уже плакала и говорила, что люблю его, люблю этот безмолвный чёрный силуэт, люблю этот силуэт ужаса, что исторгла из себя бездна, которой было тяжело скрывать правду, — ничего не остаётся в этом взрыве темноты, кроме как любить его, чтобы быть счастливой среди этих тёмных людей, которые раз уж вышли на поверхность, то не оставят нам сердца, я вижу много счастья в нашей земной жизни, я то ли говорила, то ли думала, но у меня начался точно бред, я мало помню. Я рыдала на кровати, я плакала по потере красоты, по берегу, по стёклам, которыми мы все порезались на пляже, по заливу, куда мы ходили купаться. Извиваясь среди сбившихся простыней, я то ли любила новый ужас, то ли ненавидела его, то ли просила старого мира, то ли готовилась к жизни в новом.

Соседки окружали меня и гладили. И потом уже объясняли, что они все вместе с Вовой и Петей — просто хотели меня разыграть, посмотреть, как я отреагирую, что они всё для меня придумали, что сюрприз. Я плакала, а девочки продолжали оторопело лепетать. Но я тогда уже до конца поняла, что они показали мне тайну мира, они сами того не подозревая выдали мне ужас, который вещи — сокровищницы страха — охраняют под слоями спокойствия, под неоспоримой красотой и функциональностью, и поняла, как в страхе ты цепляешься за крохи красоты, как ты становишься жизнелюбив и, обезумев от ужаса, радостен.

3

«Зверь в пещере», Говард Ф. Лавкрафт

«Не узреть мне больше благословенного света дня, не ласкать взором милые холмы и долины прекрасного мира, оставшегося далеко, мое сознание не могло далее лелеять даже тень надежды»

У 14-летнего Лавкрафта в рассказе «Зверь в пещере» ужас описан дотошно, философски, уже в начале Лавкрафт признаёт, что он приобщён к касте философов. Рационально анализируя оттенки своих чувств, герой сталкивается с неизвестным. Здесь ужас — это когда ты «вышел за пределы, отведенные для прогулок». Мне было интересно в тексте явление, которое наиболее точно выражено в этом предложении: «Я более не думал о новой атаке, боясь окончательно погубить еще

теплящуюся жизнь».

Герой Лавкрафта оказывается один в пещере, где встречает зверя, и чтобы защитить себя, кидает в него камень. Зверь — это сам ужас, его не видно во тьме, лафкрафтовский зверь — это изначально просто нераздельный звук, что даже не выдает на двух или на четырёх конечностях он движется. Этот ужас сплетён незатейливо и очевидно, но сомнений не остаётся — ты рядом с тем, что выходит за рамки понятного тебе. Но по Лафкрафту получается так, что в движении ужаса, в его копошении и непонятной поступи — есть жизнь, и даже эту жизнь, эту теплящуюся ещё в почти убитом звере жизнь — нельзя погубить. Я позволю себе утрировать и сказать, что из этого можно сделать, что сам ужас — есть жизнь. Есть такое слово, как «кишеть»: это место кишит ужасом, кишит муравьями. Так говорят об ужасном, вирулентном, заражённом, гниющем. «Кишеть» это быстро двигаться, это сверхжизнь. В ужасном теплится жизнь.

«Страх ушел, уступив место изумлению, состраданию и благоговейному трепету».

4

«Звонок» Хидэо Наката

Между извергающимися вулканами, объятиями с черепами в колодцах, мёртвыми детьми, мстящими девочками, татуировками на зрачках в фильме «Звонок» есть сцена солнечной рыбалки. Сейчас я её покажу.

источник: ютуб-канал «Остросюжетное»

5

Расскажу немного про бытовой хоррор, созданный из пыли и мертвечин, без помощи магического. Три года назад мы с моим другом Кириллом делали выставки в одном помещении в один день. Мы сняли подвал в доме под снос, подъезды в этом доме были запечатаны несколько лет назад, но в подвале жили люди, о чём мы узнали позже. В день нашей выставки в доме выключили свет и воду, так коммунальщики пытались изгнать оставшихся жильцов. Кирилл делал выставку про слизь Бена Вударда и не только, а я про зачатие от пули. После того, как выставка прошла, Кирилл сказал примерно (примерно, потому что всё истончила память) такую фразу: «Теперь я буду иначе жить, потому что я знаю, что где-то есть эта комната в этом подвале».

То, что мы узнали об этом месте, правда сильно изменило мир. Тело реальности, как наш ещё младенец, резко вытолкнуло из себя третью ногу или шестой палец или ещё один глаз, что-то не предполагаемое и акцидентное. В подвале жила женщина с собакой, по которой ползали насекомые, мужчина, который нас то ли боялся, то ли не любил и ещё какие-то художники, пахло мочой и животными. Низкорослый мужчина, который сдавал нам этот подвал производил впечатление вечно увиливающего человека, он извивался и мельтешил, но радовался, что мы художники, и сдал нам помещение довольно легко. В подвальном окне в комнате, где выставлялись мои работы, лежал мёртвый голубь: он пах как должен, но уже глухо, потому что лежал давно и был на стадии исчезания: я пыталась его убрать, но не могу вспомнить, получилось ли. Когда мы узнали, что свет отключили, мы пошли в соседний дом: всё было в запустении, эта была пугающая больная сырость, столкнувшись один раз с которой, ты, осчастливленный возможностью нормально хотя бы есть и спать, выносишься в другую вселенную, выкручиваешься, винишь себя. Мне казалось, что там болеет всё: стены и пролеты лестниц были больны и заражены бедой не менее, чем люди. Двери были запечатаны и замки сожжены, горелый замок выглядел красиво: красив и неестественен стекающий металл. То, что мы делаем выставку, просто выставку для учёбы в Высшей школе экономики, в месте, изрезанном чужими страданиями, оставленном столь давно, сдавливало и меняло наши работы.

А то, что сказал Кирилл: да, всё изменилось, потому что вещи взбесились, потому что они показали своё истинное лицо, как и в истории с силуэтом в лагере. Момент ужаса — это момент, когда мир случайно проговаривается в том, какой он есть ещё. Но слова «ещё» там нет — когда ты узнаешь ужасное, кажется, что мир знакомит со своим нутром, со своим «на самом деле». И твоё дальнейшее решение — это принять это и жить дальше или решить, что это сон и иллюзия, гипноз, как в фильме «Прикосновение». Но мир этого подвала не только проговорился — это было ещё и светлое чувство. Было что-то светлое в крайнем одиночестве этих комнат, этих вещей, этих людей, которые есть продолжение этого интерьера, как думающая вместе с ними плесень, которых никто кроме нас больше не узнает, не полюбит особенной любовью, любовью иноземцев. Для меня фраза Кирилла означала тепло ужаса, бездонное неутолимое одиночество ужаса, омерзения, жути, узнав которые, ты живешь иначе. Узнав, что где-то под землёй есть маленькое бессветное подземелье, в котором живут такие-то подземные жители, ты вытянул свой мир в другую фигуру, и эта фигура избыточна.

Когда мы уходили с тяжёлыми сумками в руках, был серо-розовый закат, тяжёлое, мрачно-величественное небо, прорезанное редким светом. Пыльный, монументальный ветер то взметал ввысь, то бил о землю куски пенопласта, рваный металл и буквы объявлений. Ветер бил нам волосы и пыль залетала в глаза и вещи. Я представляла комнату, из которой мы ушли, вспоминала, как курила, сев на корточки, женщина, и чувствовала, сколько в этом ужасе, сплетённом так, что уже слабо видно солнце, счастья.

6

«Человек с рентгеновскими глазами», Роджер Корман

Учёный-хирург Джеймс Ксавьер открывает вещество, что позволяет видеть предметы насквозь. Он делает рентгеновские капли. Джеймс медленно, как кожуру, снимает послойно одежды с вещей, видит сквозь одежду, сквозь кожу, сквозь кости, сквозь органы и так далее. Его белки становятся чёрными, но он видит предметы всё оголённее, всё беззащитнее, а потом и вовсе настолько внутреннее, что больно. И если начал он раздевать мир с тел женщин, то закончил таким светом, что заставляет его вырвать глаза:

«Я пришёл сказать вам, что я вижу: тьма, великая тьма, которая простирается дальше, чем время. А за этой тьмой свет, свет, который сверкает, сверкает и изменяется. А в центре вселенной — глаз. Он видит всё и всех»

Если пойти в микромир, если резать атом до бесконечности, то станет видно то же, что желают найти в макромире, тайна, звезда, что он увидел, ослепила его. За тьмой есть свет, но он не даёт тебе жизни, жизнелюбивый светящий ужас.

— А почему вы хотите всё увидеть?

— А почему людям необходимо дышать? чтобы жить

7

«Челюсти», Стивен Спилберг

Охотник за акулами любит акул. Он так и говорит: «Я люблю акул». Но он и убивает акул. Весь фильм проходит в солнечных ваннах, едва ли два раза возникла ночь: в начале и в конце. Акула-монстр нападает на жертв в солнечные дни, на глазах у людей, в пляжной нежности, в пик радости, в сердцевину счастливой семьи. А охотник за акулами любит акул. Зритель видит картины залитой солнцем и любовью жизни, любящих отца и матери, звонких молочных детей. Ужас, неподконтрольность и непредсказуемость океана подчёркнуты ещё и золотом пляжа, воодушевляющими баннерами, счастливыми детьми, сочувствующими взрослыми, живыми рыбаками и охотниками за деньгами. Вот эти картины:

Я бежала под искрами фейерверка, держа в руке шампур, на которое было нанизано неизвестное (оленье) мясо, у мамы в животе бесилась моя сестра, — она боялась салюта ещё из мамы и до сих пор, и мне казалось, что мою кожаную куртку прожигают искры, оставляя дыры, как если бы о неё тушили сигареты, и боль, как если бы о голую кожу рук тушили сигареты. У мамы в животе бесилась моя сестра, и поэтому она бежала рядом, салют надвигался, но на самом деле он стоял на месте. Мы пробежали до самого нашего дома, встали около большого арочного окна на два этажа. Моя сестра, тогда ещё не Даша, но уже почти, билась в мамин живот, так что я её слышала, и с этим асинхронным движением мамы и Даши рядом, и с рассекающими небо искрами, я знала, что ужас полон жизнелюбия, что без жизнелюбия страха нет.

Анастасия Елизарьева