Представьте, что вы решили не так какое-то уравнение в школе, создали новую теорию, позволяющую объяснить, как вы это сделали, и доказать, что это не стыкуется с тем, что говорит геометрия или математика. (Похожая ситуация произошла с Лобачевским, который даже и не планировал никакого открытия, когда попытался доказать одну из аксиом геометрии.) Вы поделились этими размышлениями и записями с учителями, а те, не задумываясь, вызвали полицию. И вас посадили в тюрьму, обвинив в искажении истины.

Звучит сюрреалистично, пожалуй, такой рассказ был бы достоин пера Кафки. Кто-то скажет, что это — бессмысленный маховик насилия, раскручивающийся над головами варваров, а разумные люди, рациональные, никогда не будут рубить с плеча и перепроверят семь раз других и себя, прежде чем совершать расправу. Но когда-то такой рациональности не было. И она появилась не из пепла христианской догмы, не сошла с психологических картин Возрождения. Она формировалась столетиями, от Бэкона, Декарта, Паскаля и Адама Смита, от Галилея, Кеплера, Лейбница и Ньютона, пока не стала образом нашего школьного учебника по физике с моделями атомов и портретом Джоуля или Максвелла на обложке.

Имя научной мысли

С вашего позволения, расскажу историю о том, как философия в Новое время стала наукой и не перестает для многих быть таковой до сих пор. Все мы знаем, что великие географические открытия, эксперименты алхимиков и химиков, первые попытки изучения строения животного и растительного мира — достижения этой эпохи. Структурировать науку еще было невозможно, поэтому часто встречались труды, объединяющие магию Каббалы с филологией, тайные знания алхимиков с математикой, исследования человеческого тела с оккультизмом и так далее.

«Послы» (1533) — картина Ганса Гольбейна Младшего

В таком нестабильном интеллектуальном пространстве гипотез, убеждений, доказательств и утопий невозможно было написать книгу, например, о змеях, не учитывая легендарных языческих змеев и драконов, облик дьявола в Эдеме, даже суеверия, предвещающие беду, если вы встретили змею по дороге домой. Разве можно, по нашим меркам, верить в существование драконов, хоть и вымерших, при этом иметь сан христианской церкви и ставить научные эксперименты? Все в нас восстает против этого. В юности мне хотелось вопить, когда я открывал работы раннего Нового времени. Но все эти качества были у Менделя, монаха девятнадцатого века, открывшего закономерность, по которой происходит наследование признаков у растений.

Чем глубже мы погрузимся в ту или иную эпоху, тем больше противоречивого найдем в ней, ибо история — такая же наука обобщения, как математика, только ее индукция (восхождение от частных фактов к общим суждениям) не может быть строга. До формирования отраслей знания было еще далеко, и философами вполне могли назвать как монахов, которые трактовали Библию и носили рясы, так и князей и придворных (типа Томмазо Кампанеллы или Джона Локка), которые разрабатывали то ли религиозные, то ли магические, то ли политические, то ли социологические, то ли естественнонаучные концепции, претендующие всегда на то, чтобы повести за собой людей, найти применение для государства. Словом, жизнь обретала философские грани, а философия, благодаря борьбе эмпиризма и рационализма, огранялась жизнью.

Опыт и мысль

Бывают такие споры, когда оппоненты правы по-своему, но никто не может их рассудить, потому что они с пеной у рта доказывают, что только за ними истина. Таков был спор эмпириков и рационалистов в Новое время. Чтобы не создавать неясности, скажу, что это был спор, похожий на Средневековый спор об универсалиях, похожий на древний спор античных философов о том, какая стихия первична. Разворачивался очередной цикл размышлений, который должен был разрешиться новой ступенью рефлексии.

Одни считали, как Декарт, что мир, в котором живет человек, может оказаться иллюзией, но точно и ясно мы можем доказать существование своей души, то есть чего-то, что невозможно потрогать, не вещь среди вещей. Для них основной вопрос познания мира зависел не от того, как мы с ним взаимодействуем, а от того, какие понятия о нем у нас есть. Отсюда и происходит спор о врожденных идеях.

Если присмотреться, можно заметить в так называемом рационализме Декарта, Лейбница и других, что способ говорить о познании напоминает учение Платона о мире идей и припоминании понятий этого мира. Но если это грубое, неточное разделение философов на два лагеря и может что-то показать сейчас, то это, конечно, появление в Новое время радикального подхода, ни с какими предшествующими не сравнимого, — эмпиризма. Еще Бэкон сказал, что природа только под пытками выдает свои тайны. Мир можно познать и без помощи понятий. Человек, приходя в мир младенцем, абсолютно беспомощен, в нем не просто нет понятий, он даже не в состоянии мыслить!

Локк писал, что человек с рождения, словно «чистый лист», не имеет никаких идей. То есть он научается их использовать в процессе взросления, пока его обучают люди. В целом, Локк предсказывает современные наукообразные взгляды, но само их появление и закрепление любопытно. Современные философские исследования показывают, что материализм, эмпиризм и скептицизм Нового времени были результатом эволюции мысли, снова свободно взлетевшей над европейскими городами, суля перемены.

Юм, как нередко говорят на философских факультетах, пробудил Канта от догматического сна. Это значит, что борьба рационалистов и эмпириков, увиденная в восемнадцатом веке Кантом, показалась ему бессмысленной. Если Юм и Беркли сомневались в том, что чувства, сознание, тело и разум говорят нам что-то о реальности, то Декарт и Спиноза догматически устанавливали ясность идей и сомневались в чувствах, сознании и теле.

Кант же задал вопрос, обесценивающий все эти споры о первичности, в которых никогда не было победителей и проигравших. Он спросил: «А возможно ли появление новых идей, исходящих из опыта?» И не просто идей, но априорных, то есть истинных, так сказать, полученных рационально-эмпирическим путем. И Кант не просто гипотетически предположил, нет. Он сделал ставку на науку, на рациональность. Тогда наука была совсем другой, но ее развитие было уже предрешено победой идеи прогресса. Это хорошо видно по тому, как быстро она завоевывала культуру.

Новая физика и власть

Да, научные версии устройства мира консервативное общество приняло не сразу. Например, очень сложно было убедить светскую и религиозную верхушку власти в том, что микроскоп действительно увеличивает мир, а не искажает его. Такая же проблема была с телескопом. Одни были уверены, что те объекты, которые видны в телескоп, это лишь пятна на его линзе. Другие говорили, что неровности на Луне — это иллюзии, которые возникают из-за ветра. Галилей написал огромное количество трудов, где методично преодолевал физику Аристотеля. Это очень странно будет звучать, но открытия, которые сейчас изучают в школе, разрушили представления людей того времени до основания. Для них мир был похож на стеклянные сферы, вложенные друг в друга, так как даже церковь соглашалась с тем, что идеальные неподвижные сферы в космосе вполне согласуются с Писанием.

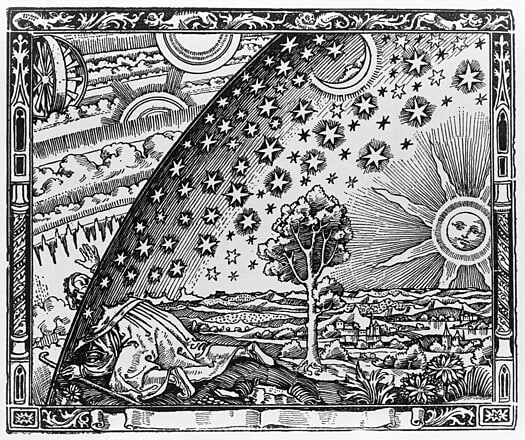

«Гравюра Фламмариона», неизвестного автора, одно время считавшаяся ксилографией, получившая название по своей первой известной публикации в книге французского астронома XIX века Камиля Фламмариона, вышедшей в 1888 году

Метафизика была по-настоящему МЕТА (буквально — «над всем»), потому что познать мир можно было только в том случае, если твой разум выходит за пределы всех этих сфер и смотрит на них со стороны. Так, мы даже представить себе не можем, как выглядит дом, внутри которого мы находимся, если мы никогда не видели его снаружи. Модель мира Аристотеля не позволяла нам видеть что-либо вне сферы, в которой находится наша плоская Земля. Так называемый надлунный мир нам недоступен, так как мы живем в подлунном.

В Новое время мы прошли путь от плоской земли к круглой, телескоп и его возможность детально показывать очень далекие объекты, позволили нам разбить стеклянные сферы, обнаружить кольца Сатурна, неровность поверхности Луны и многое другое. За четыре сотни лет мы успели исследовать мир невообразимо быстро. Человек ступал на поверхность Луны, наши исследовательские аппараты уже преодолели границы Солнечной системы. Этому прорыву мы обязаны не только Галилею или Копернику, но и тем вельможам, которых ученые убедили в том, что их опыт не иллюзия. Без средств и веры какого-нибудь монарха у нас вряд ли появились глобусы или компасы.

Pro et contra

Но не стоит романтизировать Новое время. Обмануть человека всегда было легко, причем даже не используя каких-то замысловатых средств. Кто нам гарантирует, что завтра ученые не обнаружат доказательство существования бога или другой вид материи, о котором мы ничего не может сказать сейчас? Наука — очень сложный и хрупкий механизм, работающий на разном топливе. Это и средства государства, которые, кстати говоря, были у науки не всегда, и гипотезы, требующие долгих, иногда длиной в человеческую жизнь, экспериментов. У науки случались провалы, типа теории эфира в физике, или извечных ошибок в датировке или авторстве тех или иных религиозных текстов.

Мы, в большинстве своем, именно верим науке, потому что этот механизм по-настоящему работает. Высотные здания стоят не одно десятилетие, страшные эпидемии уходят, благодаря вакцинам, лампы горят и работа кипит на заводах — это и есть наша наука. Мы верим в существование бактерий, поэтому моем руки перед едой. И нам не так сложно это делать. Знания теперь не случайно открываются, как в Новое время, они закономерно наращиваются. Сила науки, развившейся в Новое время, в том, что человек теперь знает, кто он и что он ищет.

Роман Ливаров